1. 為什麼是Story Protocol?

長期以來,智慧財產權(IP)管理一直面臨著結構複雜、成本高、嚴重依賴中心化中介等問題。隨著AI 生成內容的爆炸性增長,這些傳統瓶頸正迅速演變為不可控的風險,帶來原創性驗證、歸屬溯源以及大規模、公平授權等方面的挑戰。

Story Protocol 針對數位與AI 驅動的創意經濟,提出了一個全新的解決想法:

它透過可程式IP 授權機制、將鏈上歸屬溯源深度嵌入內容創作流程,並建構可靈活組合的授權模組,讓IP 的再創作與商業化變得更透明、更易於操作。

Story 並未選擇建構於現有區塊鏈(如以太坊、Solana)之上,而是更具前瞻性地自建了一條專為IP 設計的底層鏈。雖然這意味著更高的基礎設施成本與推廣門檻,但也帶來了對底層架構的完全掌控。

例如,Story Protocol 核心功能包括:

精準追蹤再創作中價值的流動

跨多方協作下的版稅拆分

在授權協議中原生嵌入法律條款

這些機制依賴專門的資料結構、客製化的重複運算流程,以及底層支援法律邏輯的能力──而這正是通用型公鏈在設計上難以原生支援的部分。

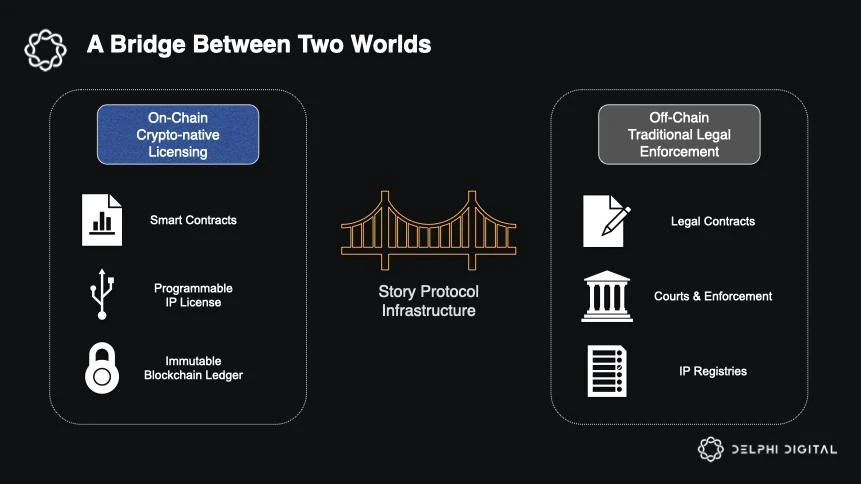

Story 並非單純地信奉「代碼即法律」的加密原教旨主義,而是在製度設計中深度融合現實世界法律體系的約束力與可執行性,力求在去中心化與法律合規之間實現更成熟的平衡。

Story Protocol 正成為連結現實法律體系與加密原生基礎設施的關鍵橋樑。它使內容創作者和原始IP 所有者能夠更安心地過渡至區塊鏈系統,賦能他們在Web3 世界中實現可持續的創作與價值回收。

本報告將深入探討Story Protocol 是否具備真正永續的架構優勢,以及這些優勢是否足以支撐其建構專屬Layer 1 鏈的複雜性與野心。我們將從以下幾個維度展開分析:市場定位、技術設計、現實應用場景、AI 融合策略及其潛在風險。

2. 面向AI 驅動的IP 新時代

AI 的快速發展,正對傳統IP 體系構成巨大衝擊。現行製度大多依賴線下、執法為主的機制,無法應付以機器速度不斷出現的新創意和專有成果。眼下最大的挑戰已不僅是“歸屬權歸誰”,而是如何在大規模創作中有效追蹤貢獻與公平分配價值。

Story Protocol 正是為因應這一變局而生的基礎設施。它致力於實現鏈上透明溯源與自動化激勵分配機制,打造原生面向AI 的IP 基礎設施。

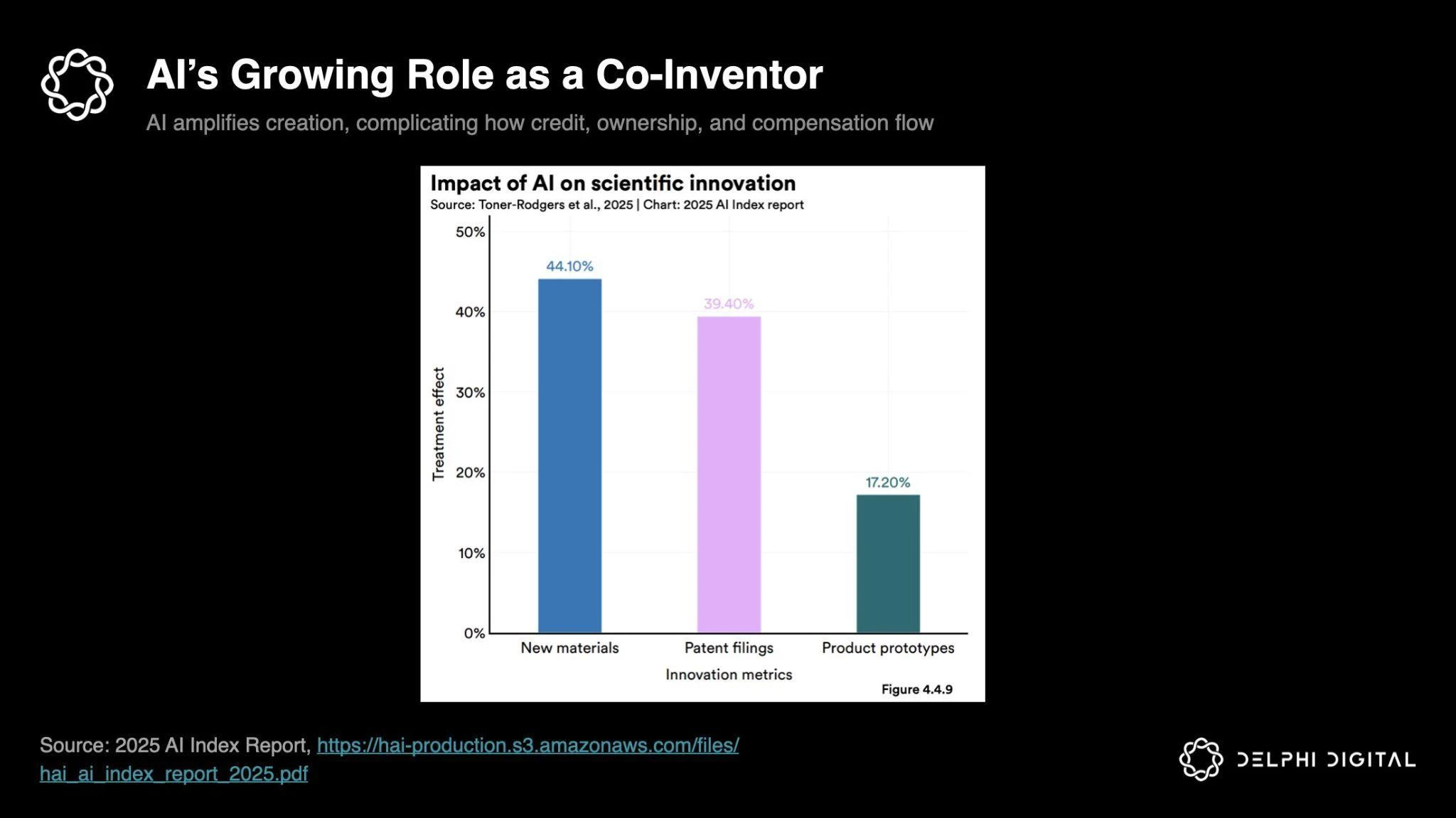

在一項涵蓋1, 018 位科學家的研究中發現,採用AI 輔助研究的學者在材料科學領域的突破多出44% ,專利申請數提升39% 。這清楚地展現出AI 在推動知識創造上的重要角色。

然而,AI 成為「共同發明者」後,一個更複雜的問題隨之而來:當IP 的誕生部分甚至完全由非人類完成時,我們該如何決定誰應該獲得署名與利益?

Story 的設計正是為了回答這個問題而來。它提供的工具支持對「人機共創」場景下的精確歸屬,確保無論是AI 還是人類創作者,均能在貢獻價值的同時獲得應有回報。在一個AI 可自主生成內容、改善前人成果的未來,原始創作者是否得到認可與激勵,將比以往任何時候都更重要。

許多人認為,AI 帶來的無限內容產出能力將使智慧財產權制度走向邊緣化。如果創造不再稀缺,版權和IP 的可執行業務便會逐漸失效。但未來尚未定局,我們需要面向新內容範式的所有權結構。

Story Protocol 進入的是一個由三類IP 管理系統主導的市場。儘管各有優勢,但它們都難以滿足AI 原生創作對可組合性與動態激勵的需求。

傳統IP 框架依賴中心化註冊與事後追責,顯然不適合高速協作的數位內容生態。

區塊鏈平台如IBM 的IPwe雖將IP 資產Token 化,但缺乏可程式許可、二創追蹤及版稅分配等關鍵能力。

相較之下,Story 提供了一個更靈活透明的框架,並透過跨鏈互通性支援IP 在NFT、DeFi 與更廣泛加密生態中的流動與變現,同時在所有權層面仍歸屬Story 註冊體系(邏輯上類似DeFi 中的restaking)。

放眼未來,這項底層設施也將為IPFi 打下基礎。無論是IP 份額化、抵押借貸,還是收益權衍生品設計,所有這些金融創新都需要明確的創作歸屬與可組合的協議結構支持,而這些恰恰是Story 提供的能力。

Story 同時也為AI 原生互動做出準備,其專門的Agent 接取機制支援AI 與IP 資產間的可程式互動。藉力開源、去中心化與自動化等更廣泛技術趨勢,Story Protocol 正嘗試為AI 驅動的無形資產經濟建立長期基礎設施。

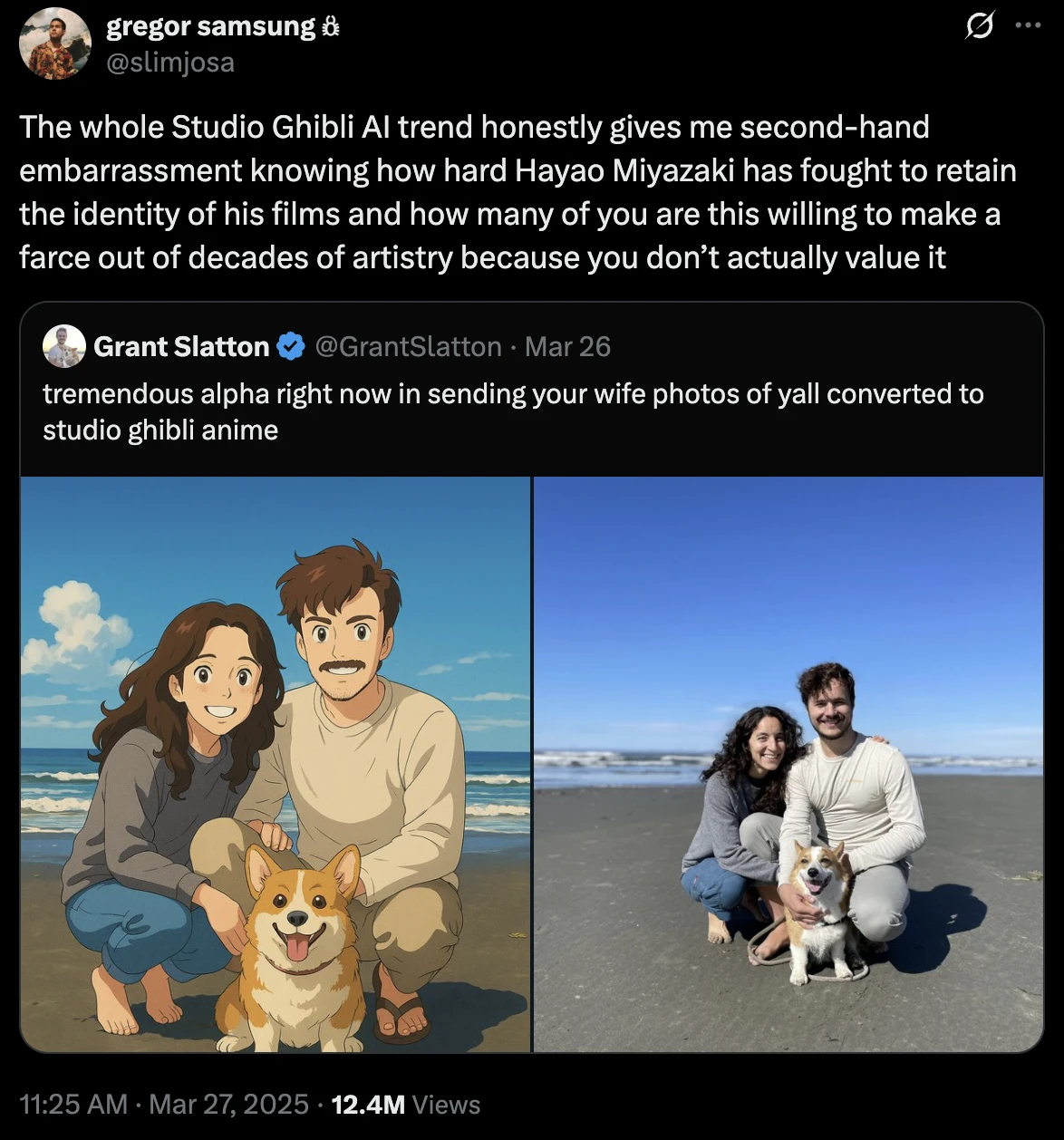

2.1 「吉卜力化」與AI 藝術的倫理邊界

隨著GPT-4 o 全新升級的影像生成能力上線,掀起了新一輪關於AI 藝術的狂熱與爭議。這也再次凸顯Story Protocol 所提供的底層基礎設施可能變得不可或缺。許多使用者興奮於GPT-4 o 對標誌性風格的高度擬合能力(如吉卜力工作室的經典美學),而創意產業內部卻對這一趨勢表達出深刻的倫理擔憂。部分聲音批評AI 對吉卜力風格的再現是對創作精神的剽竊,與吉卜力創始人宮崎駿「AI 創作是對生命的侮辱」這一立場遙相呼應。

這些激烈的討論,其實折射出人們對智慧財產權、人類創意被取代、以及AI 內容倫理邊界的更深層焦慮。而Story 所建構的基礎能力——讓作品的歸屬關係一目了然,並將使用條款原生嵌入IP 資產本身——為創作者和基於IP 的業務,提供了切實可行的保護工具。

3. 為IP 而生的專用基礎設施

Story Protocol 的核心設計初衷,就是打造一個能讓權利易於執行、高度互通的基礎設施。它從架構層解決IP 授權中最「混亂真實」的部分:多方版稅拆分、授權重疊關係、跨鏈資產流通,以及合法合規的協議執行。

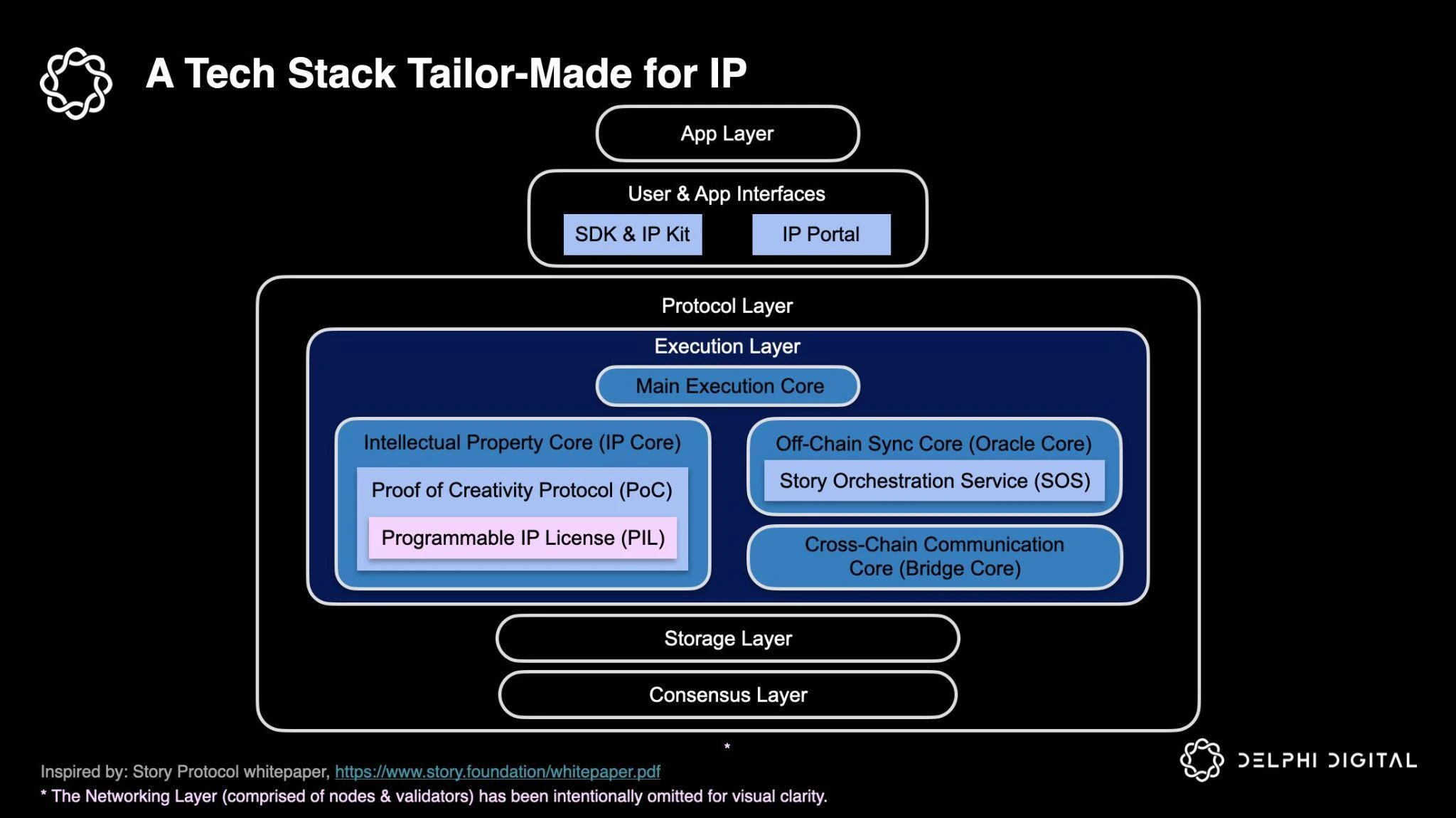

要實現這一目標,Story 建構了一整套緊密耦合的專用模組,其中幾個關鍵元件如下:

Main Execution Core:一個EVM 相容的執行環境,專為IP 交易場景進行效能最佳化

智慧財產權核心(IP Core):處理複雜的授權流程與版稅流轉,依賴兩大機制支援:

創意證明協議(Proof of Creativity, PoC)

可程式IP 授權(Programmable IP Licenses, PIL)

Story 編排服務(SOS):建構鏈上資產與鏈下法律與金融體系的交互橋樑

這些元件共同構成了Story Protocol 的技術主幹,使其能夠提供針對AI 原生、可組合、合規友善的IP 授權體系。接下來,我們將進一步拆解這些系統如何協同運作,以支撐一個真正可編程的IP 經濟。

3.1 原生IP 執行與跨鏈互通性

Story 的架構專為支援高度獨特且實用的「原生IP」功能而設計,例如:

遞歸授權:授權條款可隨著衍生作品向後傳遞

多跳版稅分配:支付路徑可跨越多層創作者鏈條

可組合歸屬樹:歸屬鏈條可重複使用、可程式化、可擴展

即使在如Solana 這樣速度較快的區塊鏈上,處理多層衍生作品的版稅分配通常也需要應用層的專用程式碼和多次鏈上資料呼叫。這種複雜性與高成本並不是通用公鏈所擅長優化的方向。相較之下,Story 從底層原生支援這些複雜工作流程,使remix、變現與歸屬管理變得更加流暢。

為了將這些能力擴展到鏈外生態,Story 同步建構了一個強大的跨鏈互通性機制。其使用Cosmos 的IBC 協定在Cosmos 生態內實現原生通信,同時整合LayerZero、deBridge 和Stargate 等跨鏈訊息協議,實現更廣泛的多鏈通訊。這種設計允許IP 資產在不同生態之間自由流動,為DeFi 應用、NFT 平台及其他加密場景中的IP 流動性、可組合性和授權使用打開了空間。

3.2 連結鏈上IP 與現實世界系統

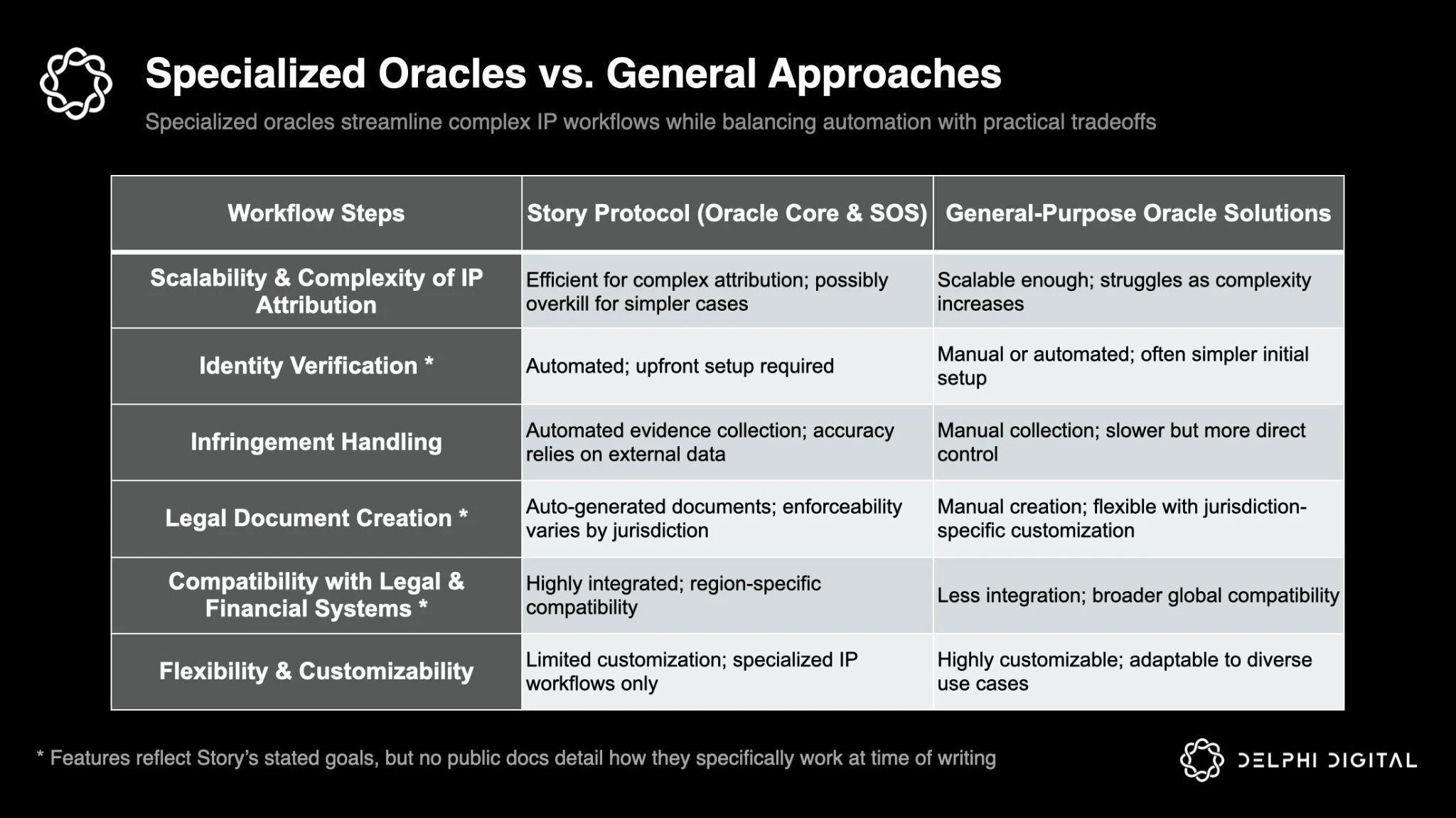

要真正釋放「可程式IP」的全部潛力,Story 建立了一個專門的核心模組,用於將鏈上IP 資產與鏈下世界直接連接。與傳統的通用預言機不同,Story 的鏈下同步核心(Off-Chain Synchronization Core)聚焦於IP 工作流程所需的精細互動需求。

例如,當獨立藝術家透過Story 授權其數位作品時,Story 的編排服務(SOS) 會自動進行鏈下身分驗證、連結傳統支付管道以實現版稅收款,並產生具有法律效力的授權文書。

儘管SOS 提供了一套極具價值的鏈下功能(包括身份驗證、法律文書生成與支付整合),但目前尚未公開詳盡的技術文件來解釋其具體運作機制。對潛在用戶來說,在無法直接與團隊溝通前提下,要完全信任這些鏈下服務仍有障礙。

考慮到這一點,下方表格列出了Story 的專用預言機框架與通用解決方案在關鍵IP 流程中的差異。

這種針對性的架構在處理侵權等場景中特別實用——如果你在Story 註冊的某個IP 資產被未經授權使用,SOS 可自動收集鏈下必要證據,產生具有法律效力的維權材料。這顯著提升了侵權發現與解決效率,同時減少了傳統維權中收集證據、發起訴訟與下架侵權內容的行政負擔。

技術人員往往會高估自己系統的能力,尤其在面對現實世界的複雜性時。但在Story 的案例中,將傳統預言機邏輯與自動化流程整合的設計,才是真正的核心價值。它為使用者建立了一個順暢連結鏈下需求與鏈上願景的體驗,特別是在AI 內容浪潮帶來的大量交易中,Story 有望透過自動化簡化管理流程,使創作者與企業能夠專注於創作、分發與商業化。

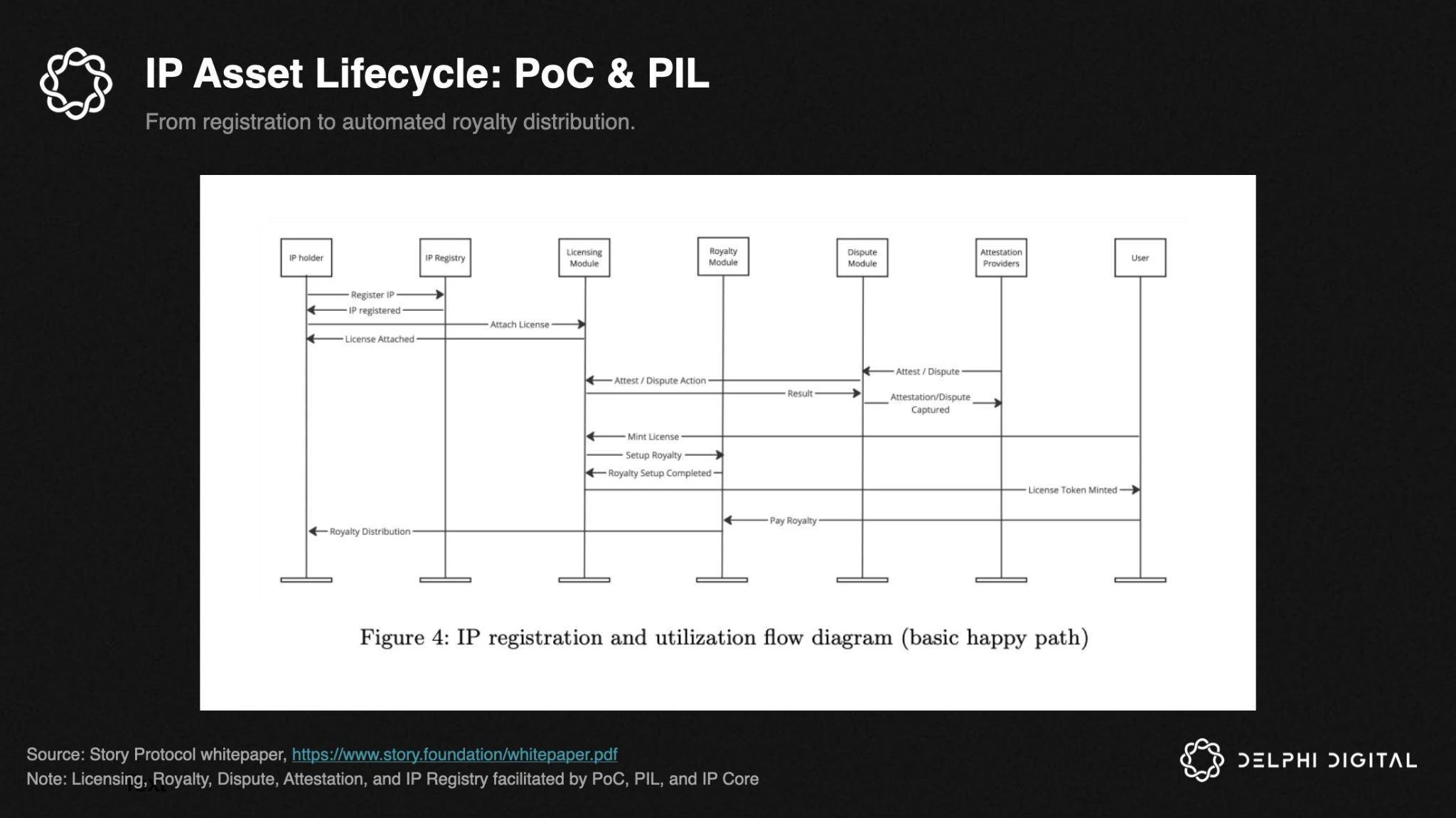

3.3 創意證明協議(PoC)與可程式授權(PIL)

Story 的核心亮點,也是其實現持續差異化的關鍵,在於「創意證明協議」(PoC)與「可程式IP 授權」(PIL)。

如前文所述,傳統IP 系統遠遠跟不上當代知識創作的速度與複雜性,尤其在AI 已能快速產生大量數位資產的背景下,人類很難及時追蹤內容歸屬。

PoC 協議的核心在於:每一個在鏈上鑄造的資產,都被自動嵌入歸屬、所有權與授權資訊。這種元資料鏈上儲存本身並不新鮮,但Story 將這些元資料與「可程式授權機制」結合起來,在協議層實現自動化合約與執行,這種能力尚屬首創。

下圖展示了Story 各個模組協同運作的流程,如何從底層確保資產的註冊、歸屬與合規授權不被AI 大規模生成內容所沖刷。

此方法真正重要的,是其帶來的實際作用:自動版稅分配、透明可審計的記錄,以及無需人工監管即可自我執行的授權條款。與多家創新企業的合作也表明,Story 提供的並非僅僅是未來願景,更是一套目前可落地、可商業的解決方案。

當然,仍有未知:Story 發起的侵權申訴是否能被法院接納?其爭議解決與證明機制是否具備全球法律體系的認可與穩定性?這些都仍有待觀察。

但可以肯定的是,Story 並沒有迴避其所涉業務的複雜本質。如果其營運效率與實際落地效果足夠強大,PoC 與PIL 完全可能成為AI 驅動下新型產權秩序的重要組成部分。就目前而言,Story 已經以精準切入、差異化明確的解決方案,搶佔了一個許多非加密競爭者尚未解決的真實痛點。

3.4 使用者介面與開發者工具

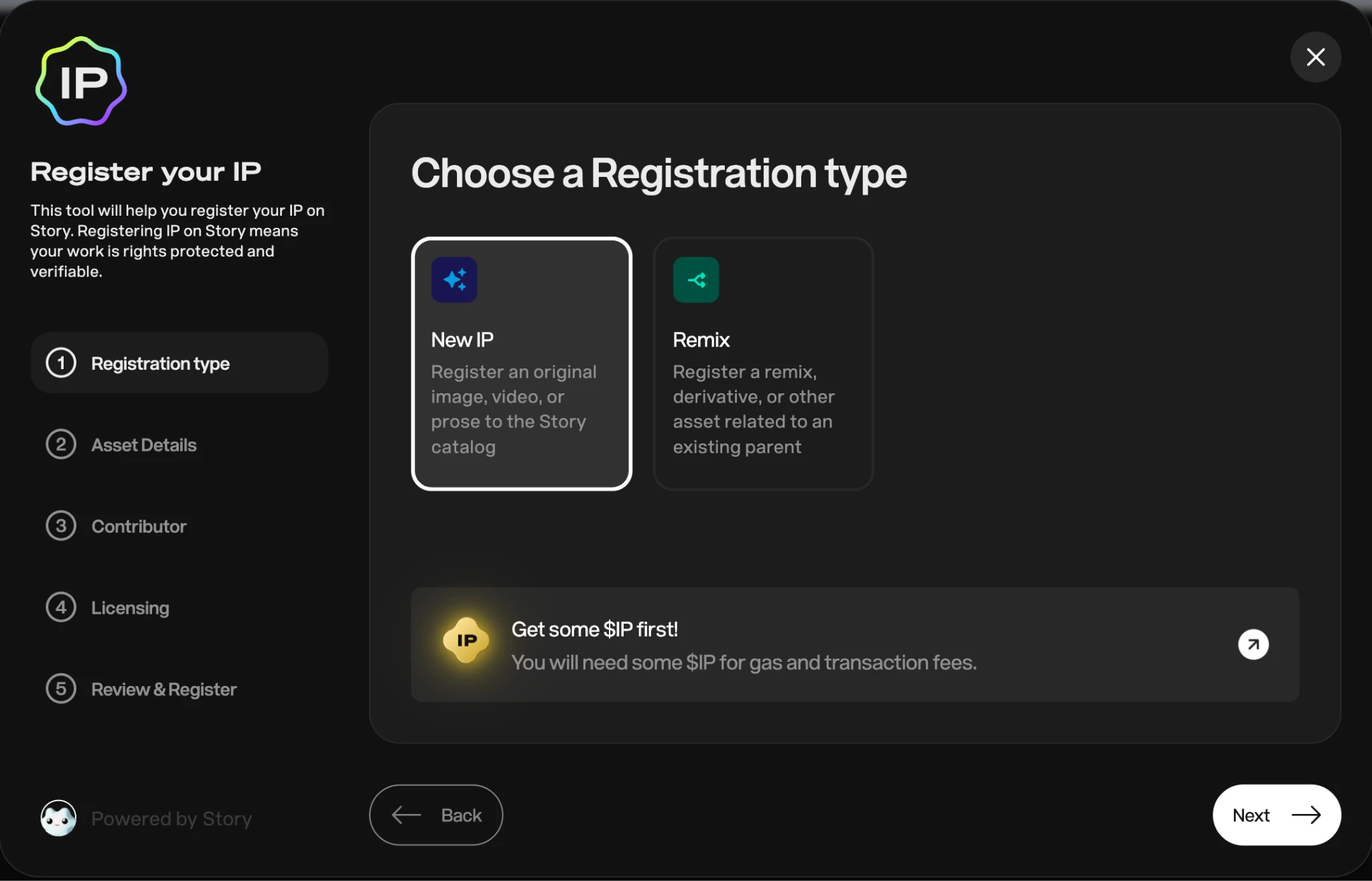

Story Protocol 能否成功,最終取決於其實用性而非技術的優雅程度。為了降低開發者和非技術使用者的使用門檻,Story 提供了兩種互補的介面:

Story SDK IP Kit:SDK 提供對Story 完整IP 授權堆疊的底層訪問,而IP Kit 則將複雜操作抽象化為標準化的「即插即用」流程。正如Stripe 讓小商家無需搭建支付基礎設施就能實現順暢的支付體驗,IP Kit 也使開發者能夠為創作者提供一個簡潔一致的接口,用於註冊、授權和變現IP,而無需從零構建底層邏輯。

IP Portal:一個無程式碼介面,讓創作者在不具備深厚加密知識的前提下管理自己的IP 資產。這對於習慣於傳統工作流程的藝術家、工作室和權利持有人來說尤其重要,有助於推動其順利「上鍊」。

以下是IP Portal前端介面截圖:

儘管Story 的使用者介面設計簡潔、直觀,真正的可用性仍取決於這些工具是否貼合真實的IP 工作流程。上述元件共同建構出一套專用的、IP 原生的基礎設施,這是Story Protocol 與通用鍊或平台之間的關鍵區別所在。

當下,越來越多加密社群人士呼籲將注意力從重複建立基礎設施,轉向打造真正強大的應用層產品,推動產業邁向「寬頻時刻」。在這樣的背景下,Story 的存在顯得格外合理:它並非為了提升估值而追求基礎層建設,而是針對一個真實且日益嚴峻的問題,給出系統性解決方案。

為了進一步理解為何某些商業模式“只有在Story 上才能實現”,我們接下來將透過具體案例來展示Story 在實際場景中的應用價值。

4. 可程式IP 的實際落地

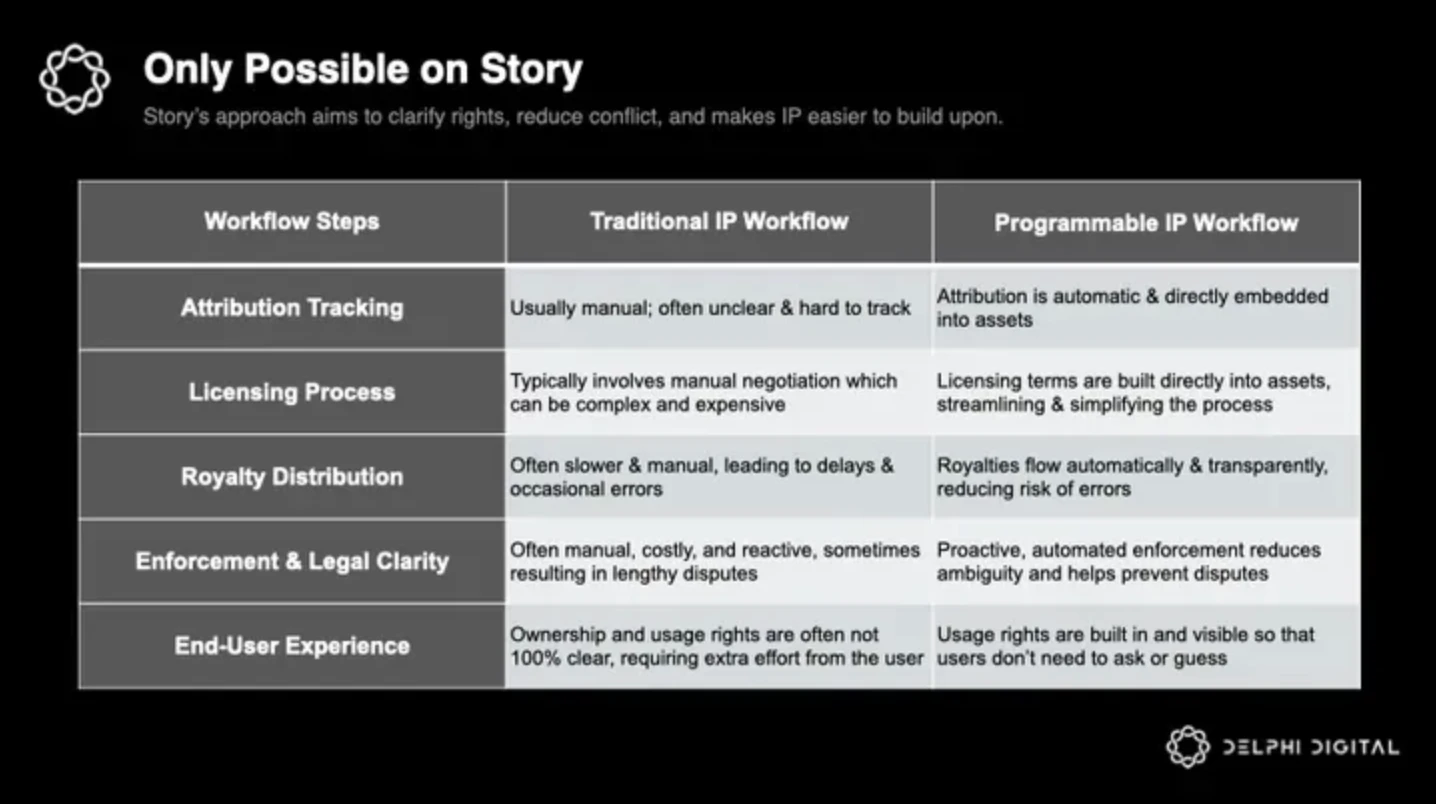

在進入案例分析前,以下是使用與不使用Story 的一般使用者體驗差異概覽:

接下來的兩個案例展示了Story 如何重塑創意和資料驅動生態系統,尤其是在現有IP 框架失效或完全缺失的領域中。

4.1 Magma – 保護藝術家權益,協助創作協作

問題:數位藝術家在作品歸屬保護上始終面臨挑戰。創作來源的識別與追蹤過程常常不正式,remix 作品難以計數,收入則依賴平台(中介)或手動授權流程。而一旦進入協作創作場景,權利歸屬變得更加模糊。

解決方案: Magma借助Story,將授權條款直接嵌入每個註冊並上鍊的作品中。他們的300 萬用戶可以自行設定remix 授權範圍、歸屬追蹤標準以及自動執行的版稅分配機制。

實際影響:藝術家終於能夠掌控自己作品的使用方式,並從衍生作品中獲得收入。在受智慧合約保護的環境中進行協作創作,遠比依賴平台政策來保障權益更可靠與透明。

4.2 Mahojin – 透明的AI,具可追溯性的價值

問題:在目前的AI 生態系統中,資料提供者與模型建構者普遍缺乏有效的基礎設施來主張資料所有權、追蹤模型再利用,或參與其衍生價值的收益分配。資料集經常被收集、改編並用於訓練模型,但原始貢獻者往往未被標註、也無法獲得任何經濟回報——他們的付出被「蒸發」在了黑箱訓練流程中。

解決方案: Mahojin借助Story Protocol,將資料集與AI 模型註冊為鏈上知識產權資產(IP Asset),並在其中嵌入使用條款與收益規則。當某個模型被用於微調(fine-tune)並在下游產生收入時,協議會自動將付款沿著貢獻鏈進行分發,無需手動協調。

透過這套機制,每一個資料集、每一個模型參數,甚至每一次微調操作,都具備可驗證的溯源邏輯與價值歸屬。這不僅提升了產業透明度,更首次讓數據成為可程式化、可變現的資產單元。**實際影響:**過去,資料一旦進入訓練流程就如同消失在黑盒中,不僅缺乏透明度,更談不上激勵或回報。 Mahojin 透過協議化的方式,賦予資料集與模型「鏈上生命」——它們不再是被動使用的資源,而是可以自主參與價值流通、獲得收益分成的「數位產權」。

在這個機制下:模型建構者能夠嵌入激勵規則,實現更公平的價值分配;

數據提供者能夠追蹤其資產的流向與用途;

下游開發者也能獲得明確授權,避免侵權糾紛。

Mahojin 為協作式AI 研發建立了可執行的價值鏈,讓過去「看不見」的貢獻變得可見、可追溯、可變現。

在上述案例中,我們清楚地看到一個共同主題:Story Protocol 正在把碎片化、手工化的智慧財產權管理流程,轉化為可程式化、可執行的系統性架構。

它能夠:

自動完成創作歸屬的記錄與認定;

簡化複雜的授權與許可流程;

無需中介即可完成版稅與收益的清結分配。

這些能力正是傳統IP 體系最薄弱、最容易產生爭議的部分。

當AI 內容創作與智慧代理系統逐步接管生產流程,單靠人類協作已遠遠不夠。我們需要一套「無需人類協調也能正常運作」的IP 基礎設施,而Story Protocol 正在搭建這樣一套全新範式。

接下來的章節將進一步探索:當IP 不再只是“可記錄的信息”,而是直接嵌入智能代理的行為邏輯中,Story 模型將如何在AI 原生環境中生根發芽。

5. 在機器規模上重新思考IP 協調機制

Story Protocol 引入了兩個雄心勃勃的基礎機制,旨在為AI 原生環境中的IP 協作提供結構性支援:智慧鏈(Chain of Intelligence) 和智慧體TCP/IP(Agent TCP/IP)。前者用於在資料集、模型與生成內容之間建立可執行的經濟與法律關係,後者則賦予智能體自主進行授權、交易及執行IP 協議的能力,幾乎無需人為幹預。這兩套系統合力建構了一種全新的「機器原生」IP 基礎設施,其核心特徵是:價值流轉與權利執行均在協議層完成。然而,它們在大規模運作下的表現仍有待驗證。

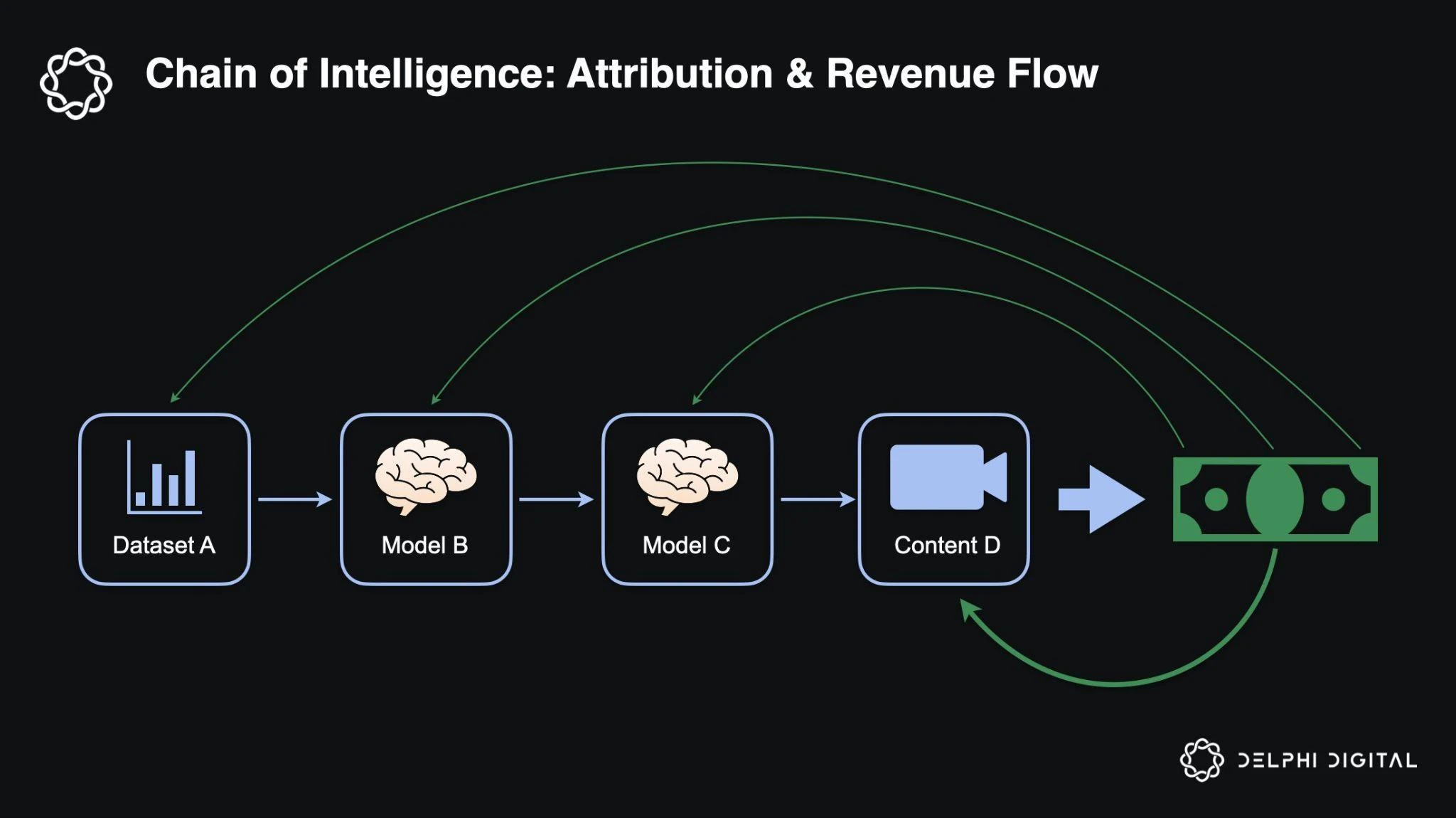

5.1 智能鏈:AI 管道中的歸屬追蹤機制

生成式AI 系統日益依賴層層疊加的資產關係:資料集訓練基礎模型,基礎模型再微調為專用模型,專用模型產生內容,這些內容可能成為下一代系統的訓練輸入。在這樣的動態管道中,如何準確追蹤並合理地激勵上游貢獻者,變得技術上複雜、經濟上關鍵。

Story 透過將使用權與版稅條款直接編碼進每個資產中,試圖為此問題提供系統性解決方案。隨著衍生模型或輸出內容創造收入,協議會自動根據授權邏輯將收益分配回整個貢獻網絡,實現跨鏈條的價值回流。

範例:資料集A 被用來訓練模型B,模型B 微調為模型C,模型C 產生內容D。當內容D 產生收入時,協議將根據預設的可程式授權條款,將收益分別分配給資料集A、模型B 和模型C 的貢獻者。

開發者可以透過Story 的SDK 和API 註冊資料集與模型。 IP Portal 中還整合了Story Attestation Service(認證服務),用於比對生成提示語與結果與已註冊的IP,從而標記潛在濫用行為,並確保IP 擁有者與貢獻者獲得相應的署名與收入份額。為了支援這種機器規模的授權流轉,Story 計劃推出專門優化的AI 原生執行核心,以處理高吞吐的授權計算需求。

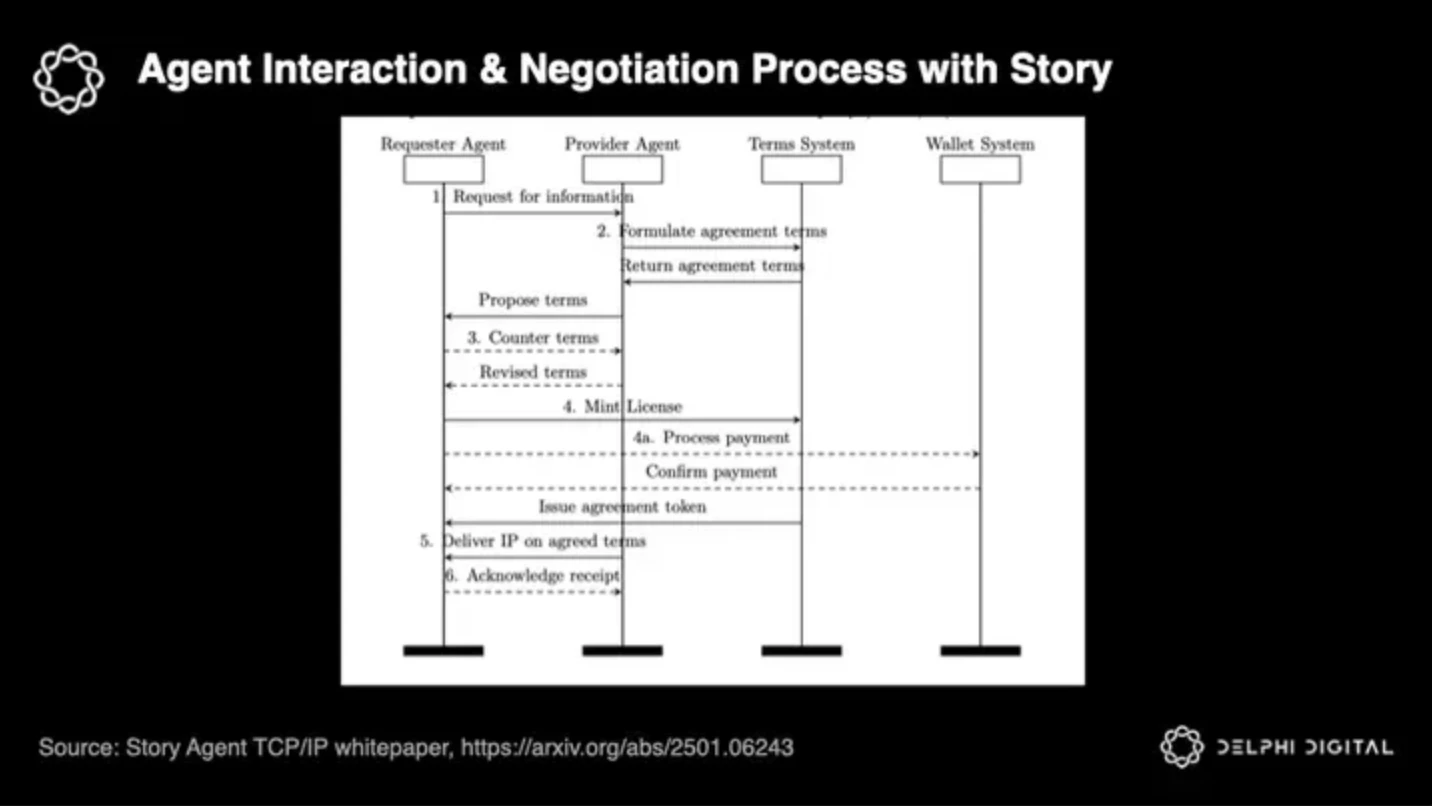

5.2 代理化IP 商業:增強自治的協定工具包

Story 推出的Agent TCP/IP 旨在為智能體提供一整套自治工具,使其能夠自行協商授權條款、執行複雜交易並履行協議,幾乎無需人類即時幹預。智能體之間的互動透過結構化的多輪協商實現,並由智能合約進行管理。標準化互動結構使得智能體可以反覆提出條款、進行還價、修改細節,並在過程中持續鑄造授權草案,確保整個協商過程具有清晰的鏈上記錄和可溯性。

為了參與網絡,智能體必須質押$IP 代幣,並在違規使用未經授權資產時面臨代幣懲罰或聲譽損失。這些設計旨在強化激勵一致性,確保即使在智能體高度自治的前提下,整個協議仍保持合規、可靠與安全。

範例:一個天氣預測智能體透過Story 協議,自動與一個資料集提供者智能體發起授權協商。資料集智能體初步提出包含預付款與持續版稅的條款。天氣智能體使用Story 提供的談判工具調整版稅比例與付款時機。在每一輪協商中,智能體都會將擬議條款記錄為鏈上的授權草案。最終,當雙方達成協議後,系統將協定鑄造為具有約束力的授權代幣。未來天氣預測帶來的收入將自動根據條款,返還給原始資料集方。整個協商過程在鏈上留有清晰可審計的記錄。

與通用鏈相比,Story 的優勢在於其在協商、協調與合規層面的深度垂直整合。這類專用架構對依賴複雜、多輪互動的智慧體生態尤為關鍵,尤其是在人類監管難以擴展的場景。

6. $IP 代幣

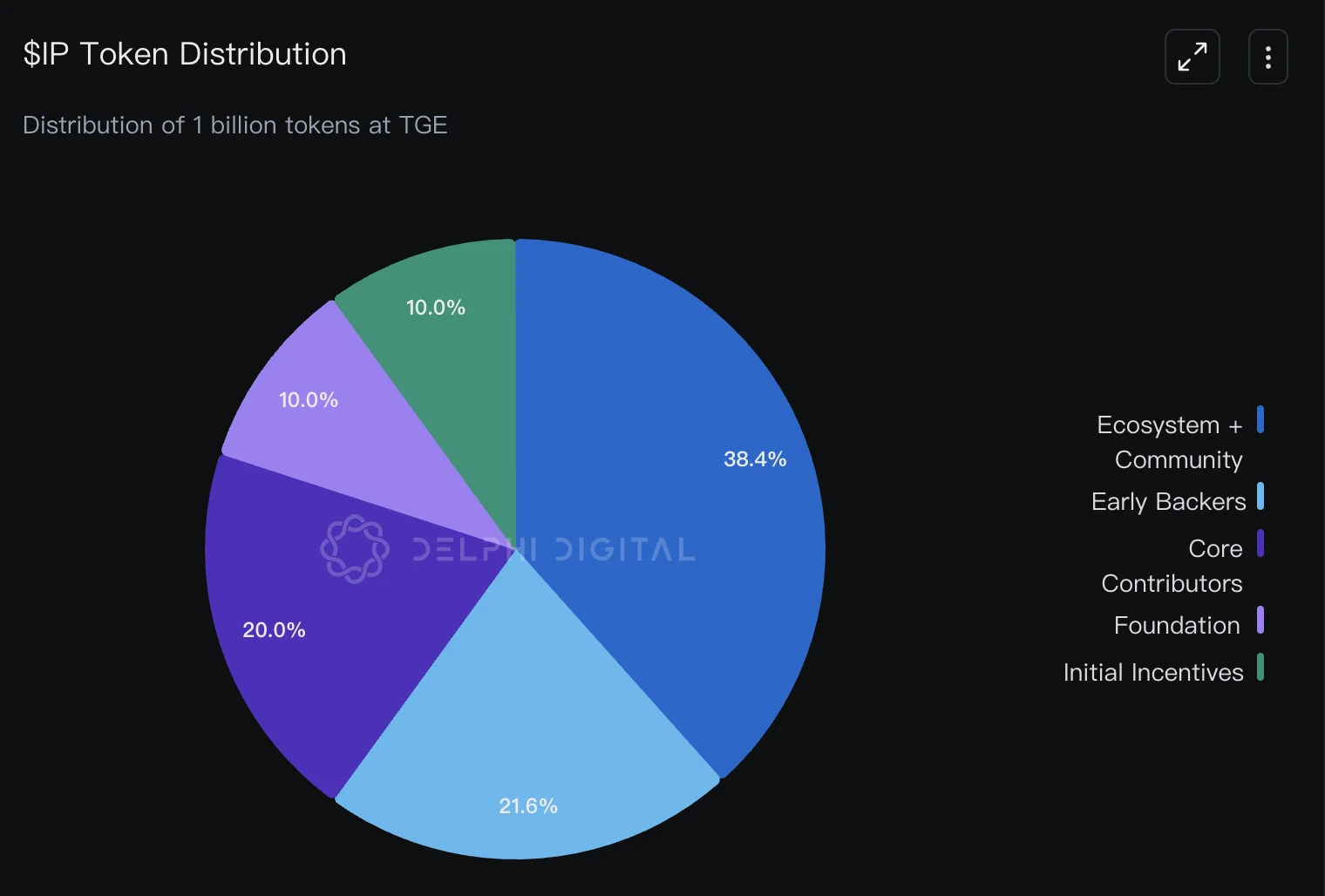

$IP 是驅動Story Protocol 生態的核心代幣,用於資助協議發展、社區運營與貢獻者激勵。在初始發行的10 億枚代幣中,有超過58% 被明確用於上述用途。早期支持者與核心團隊的代幣將於2025 年2 月中旬開始解鎖,並在未來40 個月內逐步釋放。

6.1 代幣分配

7. 邏輯驗證

Story Protocol 提出了一種雄心勃勃的「可程式IP 基礎設施」模式。然而,即使架構設計再出色,也難以迴避真實世界的摩擦與風險。若想檢驗其長期生命力,我們必須將這套理論置於高壓環境下進行實質「壓力測試」。

7.1 法律與監管風險

Story 推出的PIL(可程式許可)極大程度地簡化了複雜的IP 流程,但創新本身並不意味著能被現有法律體系接受。目前,基於加密技術的授權機制在全球法院中幾乎尚未經過實質檢驗,其法律可執行性仍屬未知數。更複雜的是,不同司法轄區在對新技術的態度與規定上差異顯著,全球性的合規擴展面臨現實障礙。

同時,在諸如生物技術或閉源軟體等以專利為主的IP 市場中,AI 的深度參與也使得「發明歸屬權」的認定充滿不確定性。各國監管機構與專利局仍在探討如何界定AI 在創新過程中的角色,而加密與AI 這兩項前沿技術的結合,更加劇了跨區域適用性的複雜度。

例如:

德國的eIDAS監管體系對電子身分與記錄的驗證標準極為嚴格。如果法院認定區塊鏈記錄未能滿足其可驗證性標準,那麼Story 的鏈上許可在侵權案件中可能被視為無效,尤其是在AI 生成創新頻繁出現的專利場景中,這種局限性會尤為明顯。

新加坡則透過《支付服務法案》明確支持加密交易。這種更開放的態度使Story 的框架能更自然地融入在地合規業務中,為其應用開啟便捷通道。

上述例子清楚地展示了:同一項技術在不同市場中,可能暢行無阻,也可能寸步難行。儘管Story 的開放式設計降低了進入門檻,但要實現全球規模化落地,仍需在地方法規層面實現精準對接。

要讓「可程式授權」真正獲得廣泛認可,Story 需要法院、監管機構以及權利持有者建立起對其信任。這不僅需要明確的司法先例,更需要深入的教育與生態合作。否則,文化層面的懷疑與流程性的遲滯,可能會拖慢協議的實際應用節奏。

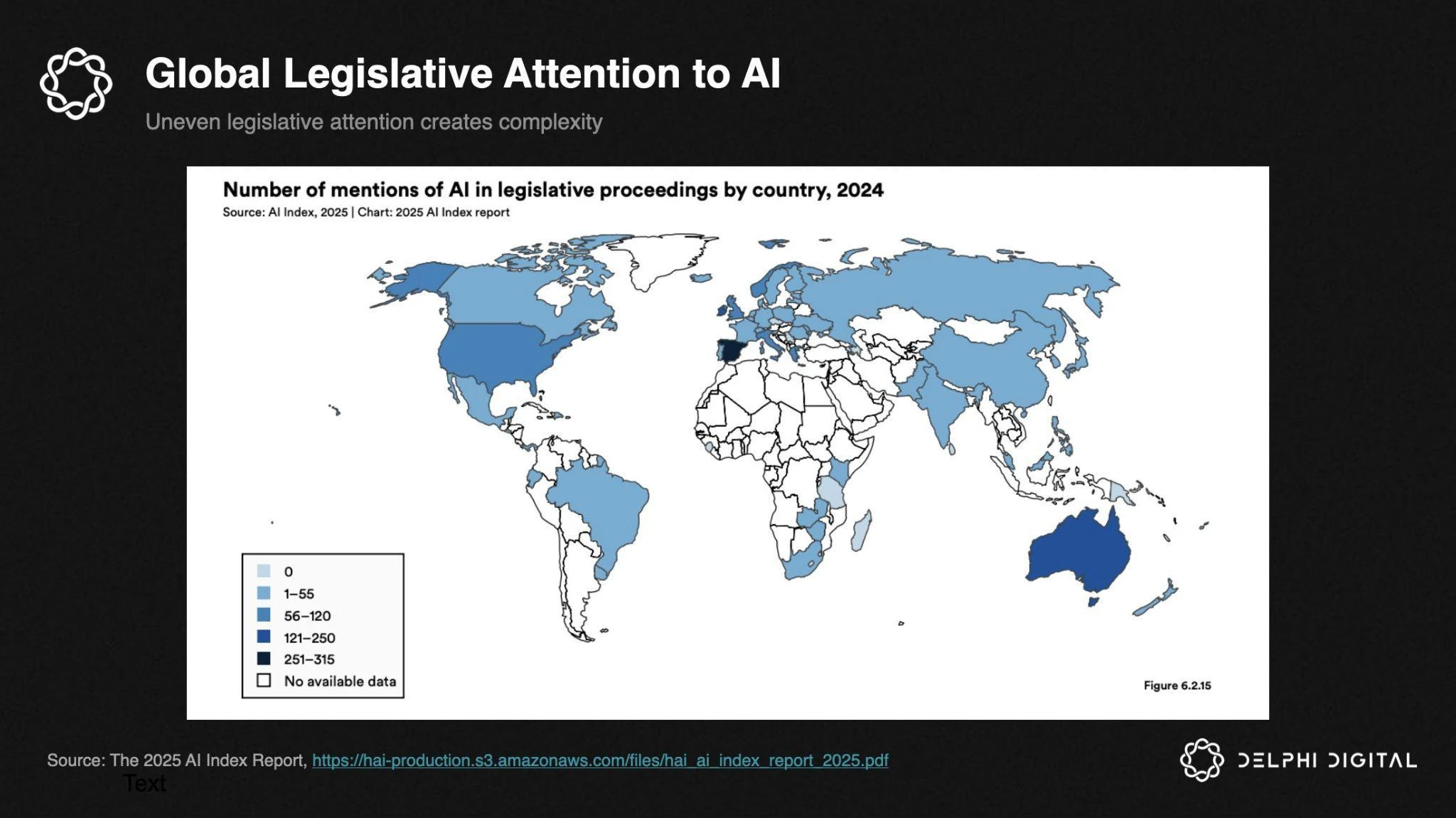

這張地圖揭示了全球在面對AI 等新興技術時,公眾認知與立法行動之間存在多大的差距:

7.2 AI 相關的結構性風險

AI 內容與創新的爆炸性成長,正全方位挑戰現有的IP 框架。從藝術作品到演算法專利,從科學突破到生成式程式碼,AI 的創作能力使「權利歸屬」變得模糊,也讓「經濟價值分配」機制變得更加難以操作。

Story 提出的「創意證明(Proof of Creativity)」意圖透過鏈上註冊與溯源來應對這一困境,系統性地追蹤內容來源、衍生關係與收益歸屬。然而,這機制能否真正支撐AI 所需的巨大規模與複雜度,仍是一個懸而未決的問題。一旦「歸屬溯源」變得不可行,或其經濟誘因不再具現實意義,那麼Story 協議的根基就可能被動搖。

尤其在像藥物設計、診斷演算法這類高度依賴AI 的領域中,AI 的參與會極大模糊「原創」與「共同發明」的界線。如果法院最終認定AI 發明缺乏可歸屬性,或其借鑒過多既有創新,那麼不僅Story 的定位會受到挑戰,整個專利體系的經濟基礎都可能動搖。

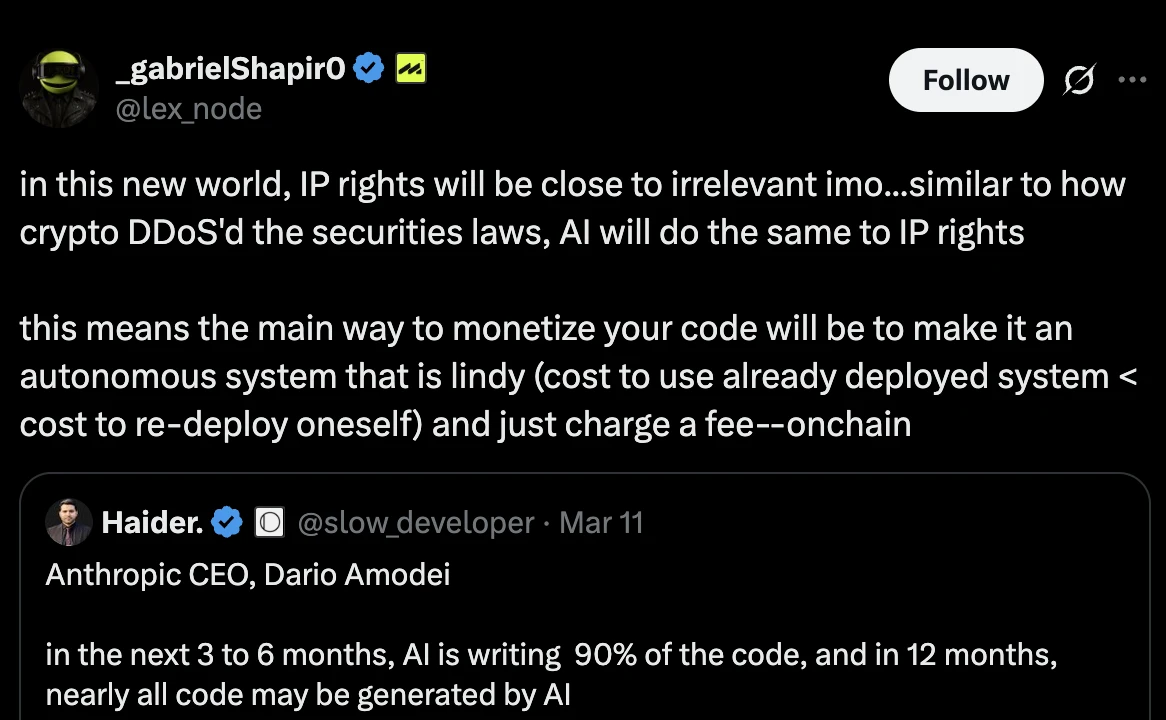

正如@lex_node所指出的那樣,這已不僅是IP 法律的危機,更可能觸及一個更深層的不適命題:在AI 主導的未來,知識產權甚至「財產」本身的意義是否仍然成立?

7.3 採用與整合風險

儘管Story 的技術架構專為IP 場景而設計,創新性顯著,但這也意味著它在用戶採用與平台整合方面可能面臨更高的門檻。

與傳統的IP 註冊與管理系統相比,Story 的「可程式授權」與「自動歸屬追蹤」工具或許在初期對使用者來說較為陌生,學習成本較高。如果其介面設計與上手體驗無法做到極致直觀,即使具備明顯技術優勢,使用者仍可能選擇繼續使用操作較簡單的中心化平台。

此外,Story 如何因應侵權檢測仍是未解難題。藝術創作自然會受到風格、主題、構圖的影響──若某創作者畫風近似宮崎駿,是致敬還是侵權? Story 的「創意證明」機制是否能有效辨識這類細微差異?如果系統無法精準劃分“借鑒”與“抄襲”,那麼創作者可能因不確定性而遲疑使用Story。

再者,主流IP 擁有者(如知名藝術家、研究機構、大學等)通常偏好穩健、可信賴的系統。若Story 無法清楚展現其帶來的實際好處(如成本降低或收入提升),其初期普及將面臨結構性阻力。

Story 意識到上述挑戰,因此採取了主動孵化策略,對早期生態計畫提供技術支援、市場指導與資源連結。這種做法有別於「撒錢式」扶持,更注重項目與協議之間的深度綁定與協同。

在競爭日益激烈的鏈上生態中,注意力與流動性本質上是稀缺資源。 Story 想留住開發者與用戶,就必須發展出一批「只能在Story 上實現」的原生應用程式。

7.4 競爭格局下的挑戰

Story 面對的現實競爭來自三類成熟系統:傳統IP 架構、數位版權管理(DRM)系統、通用型公鏈。

傳統IP 系統:在法律執行與產業信任方面仍佔據主導,儘管它們對動態授權與內容衍生支援極差。

DRM 平台(如Adobe):已大規模採納,雖缺乏靈活性和開放性,但其穩定性與合規性仍構成天然優勢。

高性能鏈(如Solana):雖然非專為IP 設計,但開發生態完善,且能提供「夠用」的IP 工具,門檻低、接受度高。

若Story 無法明確向市場傳遞其「不可替代」的核心價值,其技術優勢可能會被誤解為「過度設計」或「複雜主義」。

因此,「定位」、「可用性」與「敘事清晰度」並非錦上添花,而是決定Story 是否能兌現宏圖的核心變數。

8. 對Story Protocol 的理性押注

Story Protocol 提出了一個令人興奮的願景:在AI 時代重建IP 管理體系。它並未試圖修補傳統制度的漏洞,而是另闢蹊徑,打造一條專用底層鏈,從根本上解決諸如歸屬確認、收益分配與可編程許可等關鍵問題——而這些正是當前系統最為脆弱的部分。 Story 的創新之處在於,它將合規性直接嵌入協議層,從而實現Web3 原生架構與現實世界法律環境之間的橋接。這種技術設計體現了對實際可執行性與法律可落地性的深刻考量,也使其有潛力成為連結鏈上世界與現實IP 實踐的中樞組件。

然而,這種專屬鏈的模式也不可避免地帶來一些挑戰。相較於那些較通用、使用者較熟悉的主流鍊或平台,Story 的架構在採用門檻、整合複雜度與使用者體驗方面存在一定的權衡。最終,Story 能否成功取決於它是否能夠清晰而有力地傳達其獨特價值,並在實踐中展現出:

簡潔直觀的可用性;

深度真實的創作者參與;

可量化的營運與收益優勢。

儘管有這些挑戰,Story Protocol 仍然展現出令人真實看好的未來潛力,尤其是在當前這個「無限AI 內容氾濫、創造力邊界逐漸模糊」的時代背景下。 Story 的使命不僅是解決版權問題,更是在試圖保護那些具有人類情感與創造力核心的表達形式,不被演算法生成的空洞內容所淹沒。

若能贏得信任,並在其所服務的生態系統中獲得實質進展,Story 不僅有望重塑全球IP 協調體系,更可能成為支撐一個「以人為本、價值清晰」的新互聯網的重要基礎設施。

“敵人無處不在,在無數個未來裡他們都贏了。但我看到了出路……有一條狹窄的通道。”

—— 保羅‧厄崔迪,《沙丘 2 》(2024)