原創|Odaily星球日報

作者|jk

科羅拉多州的寒風裹挾著區塊鏈世界的熱望,ETH Denver 的周邊活動上,一串紅色莓果為原型的印章正印在每個與會者的手臂上——這是 Boundless 團隊留給與會者的第一個密碼。品牌與傳播負責人 Reka 站在裝置旁,手指輕輕劃過莓果印章的表面:“ Berry(樹莓)是一個很有意思的諧音梗,每一顆都代表 Boundless 和可驗證計算(Verifiable Compute)的結合。”

Berry 顯然點燃了 Boundless 社群成員的熱情,如今以它為主題的 NFT 已經鑄造了超過 150 萬個。遠處落基山脈的積雪映照下,Odaily 與「Berry」背後的 Boundless 核心團隊六位成員——CEO Jeremy Bruestle、技術產品負責人 Jacob Everly、首席資訊長 Shiv Shankar、首席營運長 Joe Restivo、產品副總裁 Brett Carter,以及品牌舵手 Reka Medvecz——展開了一系列深度對話。從 ZKVM 的工程哲學到 TEE 的信任博弈,從 AI 推理的革命性實驗到「莓果」背後的品牌敘事,這家公司的技術野心與人文觸覺同樣令人震撼。

高仿大會入場手環,偷感很重的第一桶金

2022 年初的 ETH Denver 大會,一群沒有入場資格的年輕人站在會場外,手裡握著從 Joann Fabrics(一家當地的印刷店)買來的布料和工具。他們對照著入場者的手環樣式,裁剪、縫製、反覆練習抬手晃過安檢的姿勢。當仿製手環成功騙過檢查時,這群人或許沒想到,這種「不守規則」的駭客式突圍,會成為公司命運的隱喻。

「我們後來拿到的幾筆早期投資,全是在這場『混進去』的大會上談成的。」 Boundless CEO Jeremy Bruestle 回憶道。對於以安全為技術核心的公司,這種近乎荒誕的起點,卻暗合了區塊鏈世界的底層邏輯:打破舊規則的人,往往先定義新規則。

數學論文裡的“頓悟時刻”,引發了一場虛擬機器革命

身為公司的連結之一,Jeremy 對數學的迷戀像一條暗線,串聯 Boundless 的科技基因。當我問起他,Boundless 的創立是源自於某個靈光乍現的想法,還是長期累積和籌備的結果時,他毫不猶豫地說「是一個循序漸進的過程」。

五、六年前,這個能夠把閱讀數學論文當作愛好的人,在一篇關於PCP 定理(概率可驗證證明,Probabilistically Checkable Proofs)的論文中讀到: “任何復雜計算都可在常數時間內被驗證” 。也就是說,無論一個計算本身需要多長時間完成,我們都可以瞬間證明它的正確性。這個發現如同電流穿過大腦——如果人類能瞬間驗證《大英百科全書》的全部真偽,區塊鏈的信任機制將會被徹底顛覆。

但彼時的技術現實冰冷刺骨:驗證耗時遠超運算本身,理論完美無瑕,工程寸步難行。直到 2020 年,STARK 證明體系的論文讓他看到曙光。 “我做了個簡單計算,發現只要工程優化到位,ZK 的驗證速度能提升百萬倍。”

深夜的電話裡,他激動地向合夥人 Frank 描述願景,卻遭遇靈魂拷問:「可開發者要怎麼編程?」當 Jeremy 拋出「有限域多項式約束」時,電話那頭沉默了。 「沒有人會願意寫這種東西,這根本沒用!」Frank 的冷水澆醒了技術理想主義的泡沫。

真正的轉折發生在舊金山。那天晚上,Jeremy 和 Frank、Brian 三個男人盯著喝空的啤酒罐,突然有了一個想法:“如果我們能在ZK 裡模擬一台現有的計算機會怎樣?”

這個後來被稱為 ZKVM(零知識虛擬機)的想法,徹底改變了遊戲規則。他們選擇相容於 RISC-V 指令集——就像在加密世界克隆了一台標準計算機,開發者用普通 Rust 和 Solidity 代碼寫程序,虛擬機自動生成 ZK 證明。 「我們要讓 ZK 變得像用電一樣自然,開發者只管擰燈泡,不用懂發電原理。」Jeremy 比喻道。

行業起初嗤之以鼻。 Jeremy 他們的觀點當時確實屬於激進觀點; “虛擬機相對而言更低效”“開發者應該學習底層電路,根本不需要 zkVM”——質疑聲如潮水湧來。但 Boundless 團隊清楚:當日本便利商店用標準化流程接管街頭茶舖時,相容生態的力量永遠大於局部效率。

2023 年,RISC-V ZKVM 的發布像投入湖面的巨石。四、五家後來者迅速跟進同類方案,證明市場終於讀懂了當時還是 RISC Zero 的超前判斷:當 ZK 遇上標準化指令集,技術普及的速度將呈指數級爆發。

但 Jeremy 的視線已投向更遠處。 「ZKVM 只是讓開發者能寫程式碼,我們還要讓它能『通電』。」如今發布了 Boundless 的團隊,正將 ZK 封裝成區塊鏈的基礎設施——就像雲端運算把伺服器變成即取即用的資源。當開發者三行程式碼就能呼叫 ZK 加速鏈上運算時,這場始於數學論文的革命,才真正觸及它要改變的世界。

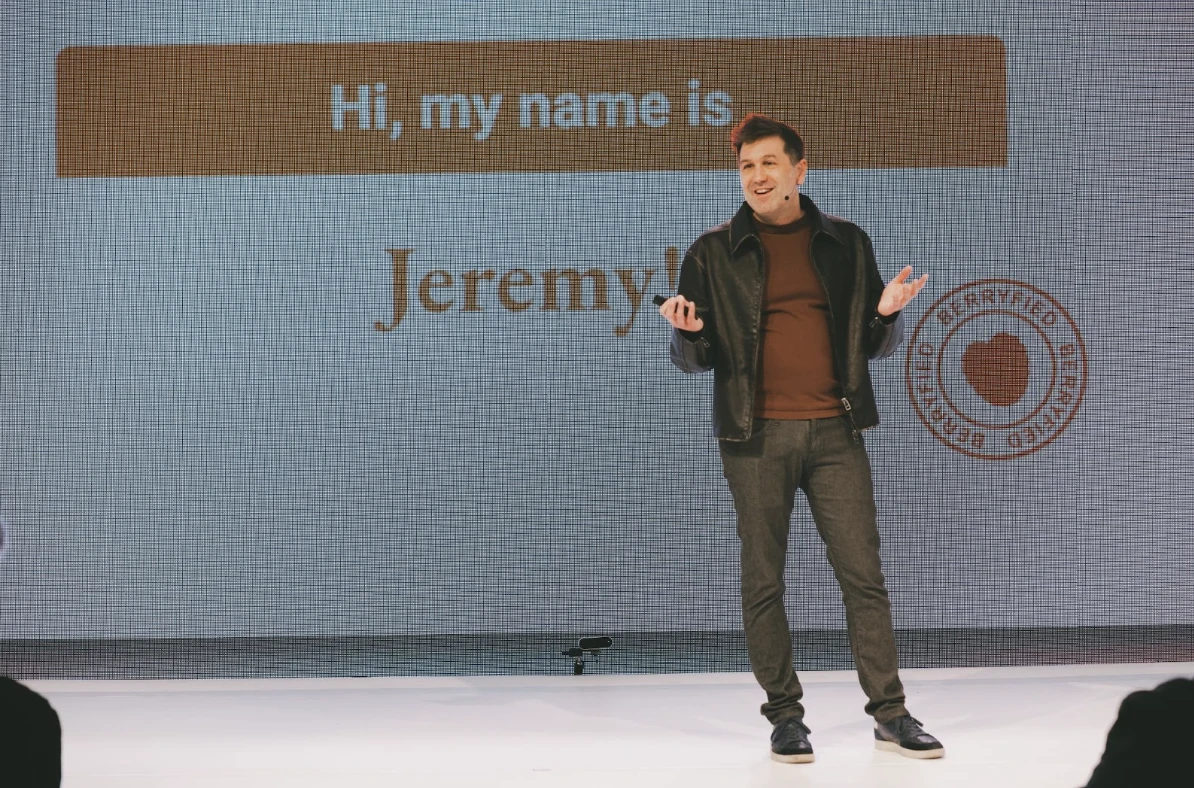

Boundless CEO Jeremy,把數學論文當成嗜好的人

什麼是 Boundless?

在 Boundless 設計精美的官網上,寫著這樣一句話: “ Were building Boundless, the first universal ZK protocol that brings the power of zero-knowledge proofs to all chains. (我們正在建造 Boundless,首個將母公司將零知識證明的能力帶到所有區塊的 Zound 23 23 23 23 年: Koundless 究竟是什麼?四千萬美元的天王級計畫到底有什麼關係?

從RISC Zero 到Boundless:從zkVM 到模組化ZK 運算網絡

在區塊鏈產業中,RISC Zero 是一個知名度極高的名字,它作為zkVM(零知識虛擬機) 的領導者,在ZK 運算領域佔據了重要地位。然而,Boundless 並非只是RISC Zero 的延續,而是更廣義的去中心化運算協定。

「RISC Zero 是驅動Boundless 的底層運算引擎,而Boundless 是開發者在鏈上使用RISC Zero 技術的方式。」 Boundless CIO Shiv Shankar 解釋道。

回顧幾年前,ZK 計算的討論仍主要圍繞如何提升速度,試圖縮小ZK 運算與傳統運算之間的效能差距。後來,RISC Zero 使用了一條全新的路徑:利用zkVM(而非傳統的電路級最佳化)來提升ZK 運算的效率。 這項突破帶來了更強的彈性,使得ZK 運算能夠脫離固定的電路設計,更接近傳統運算架構,真正實現通用運算。

然而,僅僅擁有zkVM 仍然不夠,因為開發者不僅需要運算能力,還需要完整的工具鏈、端到端的開發者體驗和可落地的經濟模型。

「這正是Boundless 存在的意義。」Shiv 說道,「它不僅提供高性能的ZK 計算,還簡化了開發者集成ZK 技術的過程,讓他們無需關心底層計算細節,無論他們構建的應用運行在哪條鏈上,都能輕鬆使用ZK 計算。”

Boundless = RISC Zero + 完整的協定堆疊+ 經濟激勵。

從三叉戟計畫到Boundless 的挑戰:用實踐尋找最優解

「我們希望從一開始就建立正確的解決方案。」Boundless CEO Jeremy Bruestle 這樣回憶團隊的起步階段。這個目標聽起來理所當然,但要真正做到,需要面對的挑戰遠比想像中更複雜。

在Boundless 誕生之前,團隊並沒有盲目追隨市場上的流行方案,而是進行了一個大規模的技術探索實驗——Project Trident(三叉戟計畫)。

當時,團隊內部對於如何建構ZK 計算市場有著截然不同的看法。一部分人認為應該從 Layer 1 (L1) 的角度出發,打造一條從底層優化的ZK 計算公鏈;另一部分人認為 Layer 2 (L2) 是更現實的路徑,可以更快地實現落地;還有人主張採用一種混合架構,在不同的層面實現可擴展的ZK 計算,還有不同派系的其他嘗試等等。

在許多公司,技術路線的決策往往由創辦人或高階主管拍板決定,而Boundless 選擇了一條更有挑戰性的道路:同時開發三種不同的原型,實際測試它們的可行性,並最終以數據和結果來決定方向。

「最終勝出的方案,既不是CEO 提出的,也不是產品負責人的,而是我們的高級工程師的方案。」 Boundless CIO Shiv Shankar 說。

這個過程不僅找到了最優的技術方案,也確立了Boundless 的文化:不盲目服從權威,讓最好的想法勝出。 Shiv 說,「Boundless 未來將會有一個龐大的開發者社區,我們希望社區成員提出的優秀想法也能像內部團隊的想法一樣受到尊重和採納。如果有人對Boundless 的發展方向有建議,我們希望他們能看到這個故事,並明白他們的想法不會被忽視,而是會被認真對待,就像我們對待自己的想法一樣。」

「以太坊的原生Rollup 執行層」:Boundless 的核心成就

如果要用一個概念來概括Boundless 在區塊鏈生態中的定位,它就是「以太坊原生Rollup(Native Rollup)的模組化執行層(Modular Execution Layer)」。

產品副總裁 Brett Carter 將 Boundless 定義為“以太坊的原生模組化執行層”,這個定位隱含區塊鏈架構的範式轉移。就像雲端運算將資料中心拆解為不同層,Boundless 正在將 ZK 證明拆分為可插拔元件:

ZK 挖礦市場:借鏡比特幣 PoW 的競爭機制,但以證明產生替代哈希碰撞,消除能源浪費

驗證即服務:如 AWS Lambda 將伺服器管理抽象化,開發者無需自建驗證節點

跨鏈執行層:類似 HTTP 協定統一網際網路通信,Boundless 成為多條鏈共享的 ZK 協處理器

「如果你研究Ethereum Research Forum 上Justin Drake 關於原生Rollup(Native Rollup) 的討論,你會發現,以太坊需要一個專注於執行(Execution-Only)的去中心化網絡,以提升計算能力,而Boundless 正是這一需求的最佳解。」Brett Carter 說。

科技產品負責人 Jacob Everly 告訴我,新加坡的國際清算銀行(BIS)已經使用RISC Zero 和Boundless 的技術開發了一個原型系統,能夠驗證亞太地區的交易者是否可以在新加坡交易所進行交易,而無需他們提供完整的個人資訊。用戶只需要上傳護照和手機號碼,就可以產生一個零知識證明(ZKP),證明他們符合交易資格。

目前,已有30 多個團隊計劃在Boundless 上建置和部署應用程式。 「我們的目標是在明年達到100 個合作團隊,讓Boundless 成為業界標準。」Jacob Everly 說。

340 倍優化:如何讓ZK 運算成本降至可負擔範圍?

如果找到正確的架構是Boundless 的第一道關卡,那麼讓它真正具備商業可行性則是更大的挑戰。 ZK 運算不僅需要夠快,還必須夠便宜,否則它只能停留在實驗室裡,而無法成為Web3 生態的核心基建。

Boundless 產品副總裁Brett Carter ,當被我問到最大挑戰是什麼的時候,立刻給出了答案: “歷史上,我們面臨的最大挑戰一直是性能和成本。”

在ZK 計算中,延遲(Latency)和成本(Cost) 並不總是同步的。理論上,可以透過並行化計算來降低延遲,但這樣會推高成本。對Layer 2 而言,如果ZK 計算的成本過高,那麼Rollup 方案的經濟模型將難以成立,更不用說大規模推廣。

2023 年7 月,Boundless 發布了Zeth,這是全球首個Type 1 ZK EVM,並在Boundless 的ZKVM 上運行。當時的估算數據顯示,如果要證明整個以太坊主網的所有交易,每年的計算成本高達1.7 億美元。這個成本足以讓大多數專案望而卻步。

但在短短16 個月內,Boundless 透過一系列GPU 運算優化、ZKVM 核心優化以及架構級改進,成功地將ZK 運算成本降低了340 倍,使得以太坊主網的證明成本降至50 萬美元以下。 「這背後是大量的技術優化,尤其是在 GPU 層面,我們對 ZKVM、GPU 核心進行了持續的優化,才使得這個成本得以大幅降低。」說起這一成就時,Brett 眼裡滿是驕傲。

TEE 與 ZKVM:當「可驗證性」遇見「可程式性」

在運算可信任性方面,TEE(可信任執行環境) 與ZK(零知識證明) 往往被視為兩種競爭方案,但Boundless 證明了它們可以相輔相成,就像本地運算與雲端運算的結合,各自發揮優勢,優化整體系統。

TEE 負責在受信任的環境中執行計算,但其證明數據通常過於龐大,難以直接放到區塊鏈上。而ZK 則透過產生可驗證的數學證明,在鏈上有效率地驗證計算正確性。產品副總裁 Brett Carter 用帳單揭示了這種協作的經濟價值:以Automata 為例,在以太坊上直接驗證TEE 證明需要600 萬Gas,但透過ZKVM,計算部分可先在鏈下執行,鏈上僅需驗證ZK 證明,Gas 成本降至30 萬,實現了一個數量級的優化。 Taiko 已在其Rollup 方案中同時支援TEE 證明與ZK 證明,這表明未來的區塊鏈計算將更加靈活,開發者可根據場景選擇最優的可信計算方案。

這也讓許多在 DeFAI 領域使用 TEE 服務的項目多了一種可能: AI 領域習慣了將推理任務託管給中心化服務,例如OpenAI 或Google Cloud,但用戶實際上無法驗證這些模型是否按照既定的方式運作。換句話說,如果 ChatGPT 在模型層面上作惡,使用者將毫無辦法。而透過 ZK 進行可驗證推理,將會是一個非常有價值的應用場景。

Boundless 的ZKVM 現已支援AI 計算,並在2024 年7 月試運行以來,效能提升了50-100 倍,這意味著AI 計算可以直接在ZKVM 內執行,並產生可驗證的ZK 證明,確保推理基於正確的模型權重,且無法被篡改。

為什麼是 ZK?為什麼還在聊 ZK?

在科技發展史上,每項變革性技術都會經歷類似的軌跡:從概念萌芽到市場狂熱,再到幻滅低谷,最終進入成熟應用階段。如今,零知識證明(ZK)正在經歷這樣的轉折點——它曾被吹捧為區塊鏈擴展性的終極解法,但在實際落地過程中,工程挑戰遠超預期,市場情緒隨之波動。然而,Boundless CEO Jeremy Bruestle 篤信ZK 的未來,認為它正處於運算典範轉移的關鍵時刻。

「從技術炒作週期(Hype Cycle)的角度來看,我們正處於幻滅低谷(Trough of Disillusionment)階段。」 Jeremy 解釋道。 “許多人在幾年前看到ZK 的潛力,認為它能迅速改變區塊鏈計算模式,但低估了從理論到實際落地的工程難度。”

儘管如此,ZK 技術的進步速度卻是驚人的。 “過去幾年,ZK 計算的性能每個季度都提升3 到4 倍。這意味著,一年前無法大規模應用的ZK,如今已開始進入實際可用階段。”

這正是Boundless 誕生的原因。 ZK 不僅僅是一個新興技術,而是一種正在成熟的運算範式。 Jeremy 甚至將其比作1970 年代的微處理器革命:「當時,市場上的計算任務大多由定制電路(ASICs)完成,微處理器的出現並不被看好。但隨著技術的進步,它們變得更快、更便宜,最終取代了所有專用硬體。ZK 計算正在走同樣的道路——它將突破當前的區塊鏈。

突破「區塊鏈上的樹莓派」困境

目前的區塊鏈運算環境究竟處於什麼階段? Boundless CIO Shiv Shankar 給出了一個生動的比喻:“今天的區塊鏈計算能力,大概相當於一台Raspberry Pi(樹莓派)。計算資源極其有限,應用開發者不得不拼命優化Gas 成本,以適應鏈上的性能限制。 ”

目前,傳統區塊鏈上執行一個高複雜度的智慧合約運算,可能需要消耗數十億Gas,相當於30 個區塊的運算量,根本無法在主網路上完成。這如同 1999 年網路泡沫時期,人們為撥接上網支付天價帳單,卻連一張圖片都要加載半分鐘。而 ZK 帶來的改變,恰似寬頻時代的降臨——當 Boundless 將鏈上計算成本壓縮 90% ,區塊鏈終於有機會掙脫 Gas 的枷鎖。

過去12 個月,區塊鏈用戶支付了50 億美元的Gas 費用,但實際計算量極為有限。而在ZK 計算成熟後,相同的計算成本將帶來10 倍甚至20 倍的運算能力提升,整個產業的經濟產出將指數級增長。 「我們正在創造『區塊鏈的彈性雲端運算』 ,讓運算資源像AWS 雲端伺服器一樣按需擴展,價格幾乎可以忽略不計。」Shankar 解釋道。

未來五年,ZK 運算將如何改變區塊鏈?

如果要對ZK 在未來五年的發展做一個大膽預測,Jeremy 認為ZK 將逐步取代基於共識的執行模式,成為區塊鏈運算的主流方式。

這種轉變的技術臨界點可能比預期更早到來。 Boundless 等團隊正在突破的「證明市場」體系,實際上在複製雲端運算市場的演進邏輯——當 ZK 算力成為可標準化交易的商品,價格戰與效能競賽將催生出更精密的證明聚合器、更有效率的硬體加速方案、更聰明的資源調度演算法。屆時,區塊鏈的「GDP」成長曲線或將重現網路從撥接到寬頻時代的陡峭攀升。

這場靜默革命的核心,始終遵循電腦產業的古老法則:真正偉大的技術從不會要求世界適應它,而是讓自己變成世界的一部分。 當開發者停止討論 ZK 本身,轉而專注於用它構建過去不敢想像的鏈上應用時,這場算力解放運動才算真正勝利。

Jeremy 在 ETHDenver 大會上。

競爭格局:當效率讓位,安全與易用登台

區塊鏈的歷史總是重複著相同的循環:新技術出現時,市場上湧現出無數“解決方案”,每個都自稱是未來的標準,每個都在競相爭奪注意力。但當技術進入真正的落地階段,市場會迅速篩選出那些只是看起來光鮮亮麗的泡沫,留下真正具備長期價值的架構。而在這場競爭中,Boundless 正在以一種前所未有的方式脫穎而出。

如果ZK 計算市場是一座新興城市,那麼大多數項目都在建造高樓大廈,希望用閃耀的外觀吸引居民。但Boundless 選擇的路徑是興建道路、優化水力發電供應,打造真正能長期運作的基礎設施。

「真正的去中心化,從一開始就意味著抗審查性,意味著建立一個真正的市場機制,讓證明成本降到最低,同時保證一個真正安全的虛擬機(VM)。」Boundless CEO Jeremy Bruestle 直言,很多ZK 計算方案在市場初期看似無懈可擊,但真正的考驗只有在大規模採用後才會到來。

試想,一個DeFi 協議每天要處理上千筆複雜交易,突然發現ZK 計算的成本超出預算,或者係統的去中心化程度無法抵抗監管壓力,這樣的方案即便技術再先進,也終究無法成為行業基石。 Boundless 解決問題的方式是,透過可驗證工作證明(Verifiable Proof of Work) 機制,確保運算資源的使用透明且公平。

這項創新機制確保了證明者(Provers)獲得的獎勵完全基於他們實際完成的運算工作量,有效防止刷量攻擊,並同時補貼證明成本,讓整個系統的運作費用得以降低至合理區間。換言之,Boundless 不是在炒作“ZK 計算的未來”,它正在讓ZK 計算真正可用、可擴展,並且可負擔。

從「租用計算」到「完整解決方案」:一站式ZK 計算體驗

許多專案把ZK 運算市場看作是一個“計算交易所”,開發者像在雲端服務平台上租用伺服器一樣,購買運算能力來產生證明。但Boundless 的思考方式完全不同——它不只是提供算力,而是提供端到端的ZK 運算體驗。

「我們並不是單純地向用戶出售運算資源,而是提供一個完整的zk 運算解決方案,讓開發者能夠無縫地將zk 整合到他們的應用程式中。」Boundless CIO Shiv Shankar 解釋道。

換句話說,Boundless 並不想成為Web3 時代的“雲端運算供應商”,而是要成為開發者的“ZK 運算合作夥伴” 。從證明生成到最終鏈上驗證,Boundless 讓整個流程變得流暢無阻。這種體驗上的優化,才是真正讓ZK 運算從實驗室走向大規模應用的關鍵。

對開發者而言,這種端到端的設計意味著更低的技術門檻,更快的整合速度,以及更穩定的運作環境。 Boundless 讓ZK 運算不只是高深的技術概念,而是可以直接落地的生產力工具。

產品市場契合度(Product-Market Fit):當運算成本趨近於零,真正的競爭才剛開始

「到 2026 年,幾乎不會再有人談論ZK 運算的效能問題。」 Shiv Shankar 告訴我。

計算技術的突破最終都繞不開一個終極問題:成本。無論是雲端運算、GPU 渲染還是AI 訓練,產業的真正爆發點從來不是效能極限的突破,而是運算成本的下降。

Shiv 的判斷聽起來不可思議,但如果我們回顧雲端運算的發展路徑,就會發現這個趨勢再明顯不過。如今,幾乎沒有工程師會關心AWS EC 2 的具體運算成本,因為價格已經降到可以忽略的程度,開發者關注的只是如何更好地利用這些資源。

而 Boundless 團隊認為,ZK 計算即將走向同樣的階段。這意味著,開發者將不再糾結於“ZK 運算有多快”,而是開始思考如何利用它來打造更安全、更有效率、更可擴展的應用。 DeFi、身分驗證、鏈上遊戲、資料隱私保護…ZK 的應用程式場景將迎來真正的爆發,而Boundless 正站在這場變革的最前線。

目前,ZK 計算的主要需求來自Rollups、Layer 2 以及需要驗證狀態轉換函數(State Transition Function) 的應用場景。例如, EigenLayer 計劃在削減機制(Slashing Mechanism) 中使用Boundless 技術,因為在以太坊上執行這些計算需要10 億Gas,但ZK 計算能夠在鏈下完成計算並高效提交證明,使其成為可行方案。

但現在,ZK 運算不僅會優化現有Web3 應用,還將催生一批全新的區塊鏈應用。 Boundless 目前正在與一個DeFi 團隊合作,他們希望建立數據市場(Data Markets),其中涉及數個定價模型。過去,由於計算量過大,他們只能在鏈上運行近似計算,而Boundless 使他們能夠完整運行模型,並提交ZK 證明,從而實現更精準的DeFi 交易。

「如果你今天開始建立DeFi 應用,而沒有在系統中使用ZK 技術,那麼你很快就會被業界淘汰。」Shiv 的這句話聽起來激進,但事實正是如此:到2026 年,ZK 計算的使用將成為預設選項,而不是高端技術的特權。當開發者不再為 Gas 預算抓狂,創新將從「生存模式」切換至「創造模式」。

未來,DeFi 應用將不再侷限於Web3 圈子,而是能與TradFi(傳統金融) 甚至大型交易所直接競爭。它們將擁有更強的隱私保護、更低的交易成本,以及更高的執行效率。而Boundless,正在為這一天的到來鋪設高速公路。

主網上線:Boundless 的“登月計劃”

「我們正在全速衝刺主網(Mainnet),最理想的情況是在今年Q2 到Q3 早期實現主網上線。」 Shiv Shankar 告訴我說。 Boundless 目前的首要任務,毫無疑問就是主網部署。過去幾個月裡,團隊已經在測試網進行了多輪實驗,驗證協議的穩定性、計算性能和經濟模型。如今,一切正進入最後的衝刺階段。

在最終主網上線之前,Boundless 的下一個里程碑是“Mainnet Beta”,一個面向開發者的試營運階段。

在目前的測試網環境下,ZK 計算的證明雖然可以運行,但並未完全進入真正的經濟系統。 Mainnet Beta 的目標,是讓開發者開始在真實的資金環境中產生ZK 證明,測試系統在實際市場條件下的表現。

「在Mainnet Beta 之後,我們將專注於激勵機制(Incentive Mechanism) 的廣泛測試。 」Joe Restivo 透露。

這將是Boundless 經濟模型落地的關鍵階段,團隊將在這個過程中測試並優化Verifiable Work(可驗證工作機制),確保計算資源的分配和激勵系統能夠在去中心化環境下高效運作。

去中心化治理:建立一個由社群驅動的ZK 生態

與主網同步推進的,還有去中心化治理(DG, Decentralized Governance) 的規劃。

Shiv Shankar 直言,Boundless 不僅僅希望建立一個高效的ZK 運算平台,還希望真正讓社區成為生態的一部分。

「去中心化治理的上線時間,更多取決於法律和營運團隊,而不是工程團隊的控制範圍。」這意味著,儘管Boundless 已經為ZK 計算市場提供了技術支持,但最終的決策權將逐步交給社區,真正實現去中心化運作。

Boundless 的終極計畫:讓區塊鏈運算突破極限

產品副總裁 Brett Carter 告訴我說,他的核心觀點是,所有的計算執行最終都會遷移到零知識證明(ZK) ,背後的原因很簡單:在當前的區塊鏈架構下,所有計算都必須在所有節點間達成共識,這使得整個網路的吞吐量受到物理限制。例如,以太坊每個區塊的Gas 上限僅為3,600 萬,這項限制意味著智慧合約無法執行AI 推理等高複雜度計算,否則整個網路都將陷入癱瘓。

如果說今天的區塊鏈計算類似於同步編程(Synchronous Programming),那麼Boundless 提供的ZK 計算更像是異步編程(Asynchronous Computing) ——開發者可以在鏈下(Off-chain)並行執行計算,再通過ZK 證明其正確性,最終僅提交小型證明到結算層,而無需將整個計算過程都在鏈上完成。

當以太坊L2遍地開花,真正的瓶頸已從網路層轉移到運算層——誰能把 AI 訓練、3D渲染這些「重型卡車」開上區塊鏈高速路,誰就握有下一個時代的通行證。 Brett 說,這就是為什麼我們將協議命名為Boundless(無限)——為了消除計算的邊界,讓區塊鏈真正具備無限的運算能力。未來,區塊鏈將不再只是交易和智慧合約執行的工具,而是能夠支撐更複雜的應用,例如可驗證AI 推理(Verifiable AI Inference)、高效能鏈上游戲、去中心化社交網路等。 Boundless 的願景是,讓區塊鏈運算從根本上擺脫目前的效能約束,實現真正的運算自由。

結語:一件襯衫背後,是非標準化的創新哲學

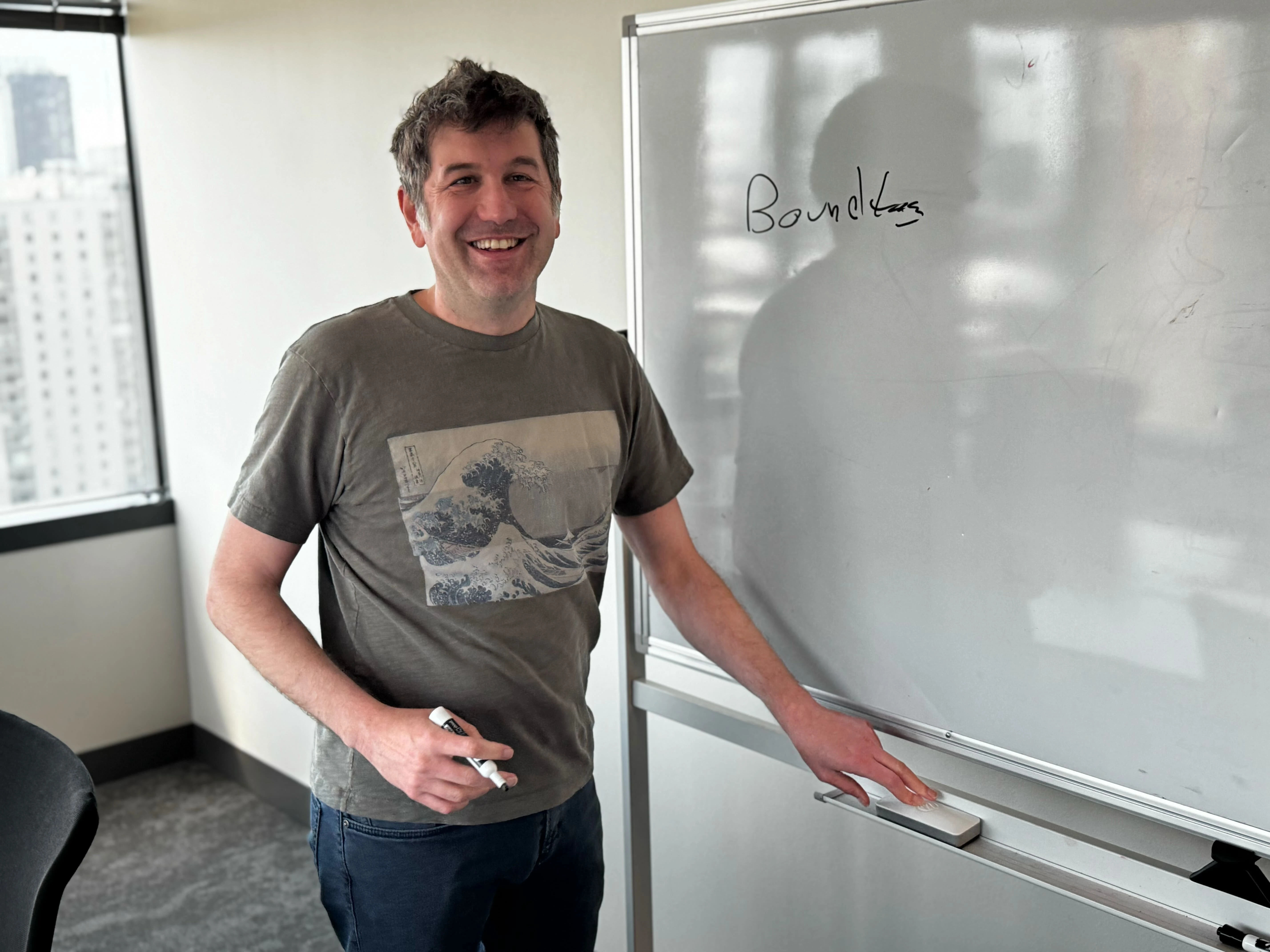

在採訪的結尾,首席營運官 Joe Restivo 衝著我嘟囔,話語中滿是怨念:「你知道嗎,我們工作中還有一個非常大的挑戰: Jeremy 有一件特別的、印有日本海嘯圖案的襯衫,不管什麼時候上台他都穿著,而不是我們公司上的官方。每次他都想要給那件海嘯襯衫,我穿著那件 LOPO 上的官方襯衫。

Jeremy 的幸運襯衫:浮世繪風格的海浪

我特意又把這個問題拿過去問了 Jeremy。面對質疑,他大方承認: 「我確實經常穿那件有海嘯圖案的襯衫。特別是在見投資人或演講的時候,基本上都會穿。」這種個人美學與公司品牌之間的微妙對抗,意外成了團隊文化的註腳:在 Boundless,團隊正在用自己喜歡的方式創造價值。或者,用更浮世繪的風格表達出來就是,在科技浪潮中,比隨波逐流更重要的,是找到屬於自己的那朵浪花。

「世界上有這麼多人,如果大家都在做相同的事情,那這個世界的可能性就會受到限制。 」他告訴我說,「它像徵著一種理念...我一直相信,我們每個人都可以自由選擇自己想要創造的東西。而最有意義的事情,就是創造出最能代表「我們自己」的東西。不管它最終是否成功,我們會一直堅持創造。」